太りすぎはよくない。メタボはダメ。と、さんざん言われてきています。もちろん正しいこと。

では痩せていればいいのか?特に高齢者の健康的な体重とは?

昨年(2022年)の日本老年歯科医学会学術大会でのシンポジウム「日本人の食事摂取基準を咀嚼する~栄養の概念から2020年版のポイントまで~」からの話題です。

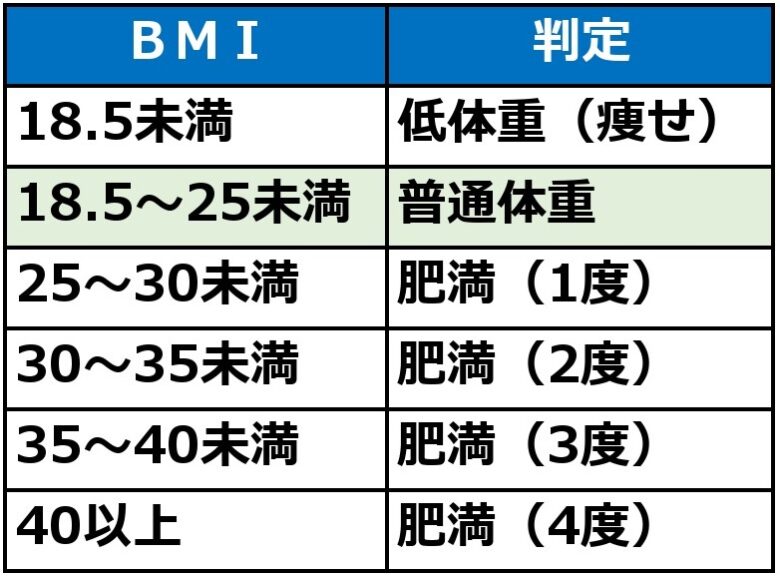

適正体重の目安、BMIとは(メタボの指標?)

健康的な体重つまり適正体重の目安となる代表的な数値が、BMI(Body Mass Index:体格指数)。

痩せすぎなのか、丁度いいのか、太りすぎなのか、を判断する代表的な指標です。

[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]で算出される値。(身長は㎝ではなく、mで計算。)

以下が日本肥満学会の定めた基準です。

BMIが18.5~25未満が普通体重。つまり丁度いい。そしてBMIが22になる体重が、適正体重とされています。

身長(㎝)と体重(㎏)を入力するだけで、簡単にBMIが計算できます。以下が例(私ではありません)。

身長170㎝で体重が74㎏だと、BMI25.61で、肥満(1度)という判定。

ちなみにBMIは男女共通。

適正体重が63.58㎏です。

BMIが22になるときの体重が適正体重で、最も病気になりにくい状態であるとされているからです。当然個人差があるので、普通体重がザックリ言って適正体重の範囲内つまり健康的な体重という認識になるかと思います。

- 例1)身長170㎝ 53.47㎏以上、72.25㎏未満が普通体重

- 例2)身長160㎝ 47.36㎏以上、64㎏未満が普通体重

メタボ対策においては、エネルギーの過剰摂取が内臓脂肪を増やし肥満の原因になるので、「食べすぎない」ようにと注意されるのです。

高齢者の健康的な体重とは

さて本題の、高齢者の健康的な体重とは。

BMI18.5~25未満の普通体重の高齢者が、最も健康的なはずです。

ところが近年、特に高齢者などでは、BMI25以上の肥満者の方がむしろ長寿であることを示す研究結果が報告されるようになりました。これを「肥満パラドックス」というそうです。

ただ「肥満パラドックス」といわれるのは、健康な一般の人ではなく、何らかの病気のある人を対象としている研究が多いからとも。

そこで昨年発表された、神奈川県大和市の地域在住高齢者の健診データを用いて、BMIと死亡リスクとの関係を検討した研究結果が、的を射ているので、紹介いたします。

Geriatrics (Basel, Switzerland). 2022 Jun 16;7(3); pii: 68.(アクセスは医療関係者に限られます。)

研究結果の要点は以下の2点。

- 日本人の地域在住高齢者では、低体重が全死亡リスクの高さに関連していることは明らか。 →痩せすぎが一番よくない

- 過体重や肥満であることが死亡リスクの抑制に最適とは言えない可能性がある。普通体重の範囲内でやや高めのBMIであることが最適ではないか。 →「高めの普通体重」が最も健康的である可能性、完全な肥満(メタボ)がいい訳ではない

「高めの普通体重」が高齢者の健康的な体重の目安。具体的な数値は次の項で。

「日本人の食事摂取基準」2020年版

「日本人の食事摂取基準」とは、日本人がどのくらい栄養素やエネルギーを摂取するべきかの目安で、5年に一度厚生労働省から公表されます。最新版が2020 年版で、令和2年(2020年)度から6年(2024年)度の5年間が使用期間に。

2020年版のポイントは、従来からの生活習慣病の重症化予防に加えて、高齢者の低栄養予防やフレイル(虚弱)予防の視点が追加されたことです。

そして以下のように、18歳以上では目標とするBMIの範囲を年齢ごとに定めています。

目標BMIの上限は各年齢とも同じですが、下の基準は年齢ごとで異なる。特に高齢者では、フレイル(虚弱)の予防と生活習慣病の予防の両方を配慮し、BMI21.5以上と高めの目標となっています。(平成28年国民健康・栄養調査から算出しているようです。)

前項の「高めの普通体重」が高齢者の健康的な体重の目安、と同じ見解。

よって高齢者の健康的な体重とは、「高めの普通体重」で、BMIが21.5~25未満となるような体重。そして瘦せすぎはよくない、というのが結論です。

- 例1)身長170㎝ 62.14㎏以上、72.25㎏未満が健康的な体重

- 例2)身長160㎝ 55.04㎏以上、64㎏未満が健康的な体重

「日本人の食事摂取基準」では、エネルギーの必要量は摂取量を測るのではない。BMIを計算し、その結果から変化されるべきエネルギー量を考えるのが望ましい、という考え方です。

「BMIが高めであれば、食べ過ぎに注意。」「BMIが低めであれば、しっかり食べよう。」

つまりBMIは栄養を評価する項目として、最重要。

ただBMIを計算するにあたり、特に高齢者の場合、身長測定が正確に行いにくい側面があります。

極端な亀背や筋肉・関節の拘縮のため、正しい測定が難しい。また背骨の関節腔が狭くなり、背が低くなることも。

BMIが最重要項目であっても、あくまでも参考にするスタンスです。

「日本人の食事摂取基準」の高齢者の項には、「フレイル及びサルコペニアと栄養の関連」が示されています。

フレイルの原因の一つに、サルコペニアがあります。サルコペニアとは高齢になるに伴い、筋肉量が減少していく状態。

瘦せすぎなどの栄養が不足気味だと、サルコペニアになる場合が。

それが活力低下や食欲低下をもたらし、更に栄養不良状態を促進させるという悪循環が生まれます。

フレイル予防・サルコペニア予防のために積極的に摂取したい栄養素には、特にたんぱく質とビタミンDが挙げられていました。

- たんぱく質 筋肉量を維持するために、たんぱく質の重要性が注目されている。 しかし肉ばかりに目を向けるのではなく、魚介類や植物性たんぱく質などの幅広い食材を選ぶとよいのではないでしょうか。

- ビタミンD カルシウム代謝や骨代謝に密接に関わっており、骨粗鬆症との関連がある。それだけではなく血中ビタミンD の不足状態が、筋力の低下と関連するとのこと。 鮭に代表される魚やキノコ類がビタミンDが豊富な食品です。

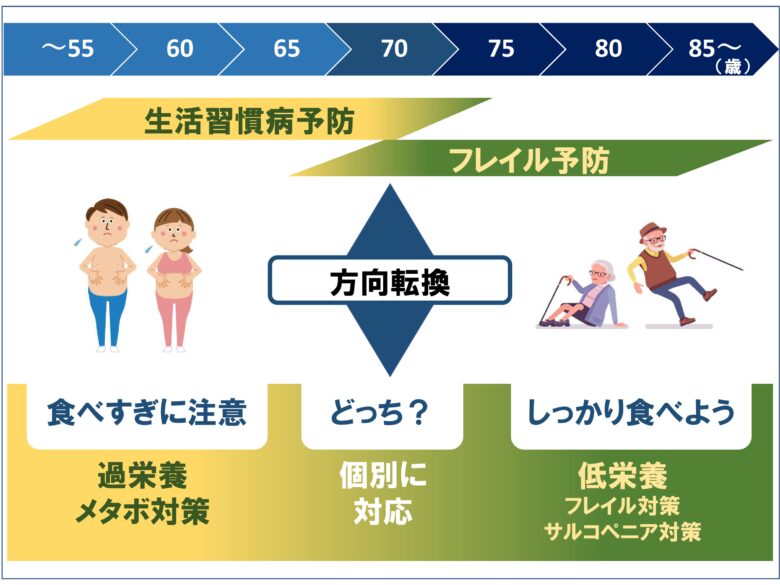

メタボ対策からフレイル予防へのシフト

高齢者において、メタボ対策が不要という訳ではありません。しかしメタボ対策だけに目を向けるのはNG!メタボ対策から徐々にフレイル予防、サルコペニア予防にシフトする視点が必要。

健康長寿ネットで以下のような記載がありました。

高齢者ではコレステロールなどの血液検査の結果が気になり、油脂類を極端に減らしすぎたり、身体的機能が低下したり、食欲低下や食事量が減少したりすることで、体重が減ります。高齢者でBMIが18.5未満になると低体重の状態になりのリスクが高まり、免疫力の低下、創傷治癒遅延、筋力低下による転倒から寝たきりなどの状態を引き起こしやすくなります。

健康長寿ネット 「医学的に理想の体重とは」より

食べ過ぎに注意、脂肪の取り過ぎはよくない、と刷り込まれすぎていると、低体重、低栄養に陥る可能性が出てきます。

必要なことは適切な時期に、メタボ対策からフレイル予防へと、方向転換(シフトチェンジ)をする意識です。

下の図がイメージ。

個人差があるのは言うまでもありませんが、60歳代に入ると人によっては、メタボ対策からの方向転換がはじまるかもしれません。後期高齢者となる75歳過ぎには、多くの人がフレイル予防に目を向ける必要があるはずです。

ここで一つ問題があります。

フレイル予防のために適切なエネルギーを摂取し、必要なたんぱく質を摂るには、なんでも食べられる咀嚼力が必要。

つまり健康な歯が多く残っていなければなりません。

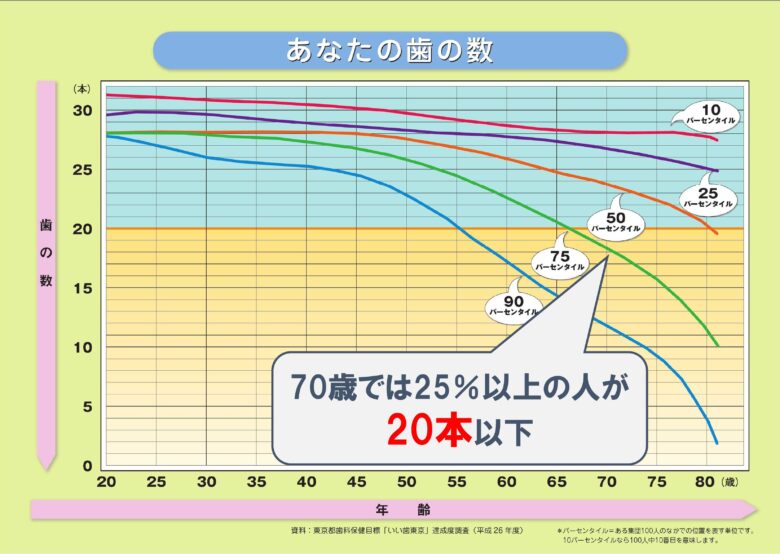

残念ながら高齢者になると、歯の本数は減っていきます。

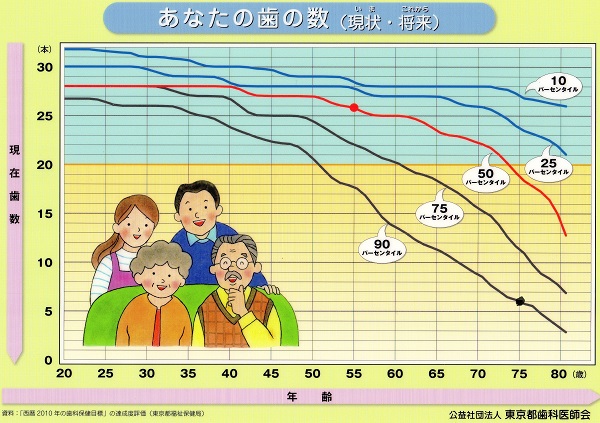

下のグラフは、歯の本数の年齢による変化で、パーセンタイル図と呼ばれるものです。

例えば赤い線(10パーセンタイル)をみると、75歳で28本を示している。これは75歳の人では、10%の人が28本以上歯があることを表しています。

緑の線(75パーセンタイル)に注目すると、70歳では18本を示している。ザックリ言って70歳では25%以上の人は、歯が20本以下である。

歯は親知らずを除いて、全部で28本です。20本以下になると食事を摂るのに支障が出てきます。

当たり前ですが、フレイル予防には何でもよく噛めることが不可欠。

歯と歯肉の健康を保つことは言うまでもありません。

失った歯が戻ることがない以上、適切な補綴処置(歯を入れる処置:ブリッジ・義歯・インプラント)も大切です。