公共施設や駅で、みかける階段です。階段を昇ることによるカロリー消費量を示して、メタボ対策などにつながる運動を促しています。

今回は階段を利用した運動を、話題にします。ただ決してカロリー消費が、重要と言いたいのではありません。ポイントは心拍数(脈拍)。

最高の運動

約1年半前に購入した世界一効率がいい 最高の運動という本です。(以下 本書)

【世界一効率がいい】や【最高の】という大げさな形容詞が、書名に盛られています。

「自宅で週に2、3回、1回たった4分の運動をするだけでダイエット効果や筋トレ効果、持久力アップ、血糖値や血圧の改善につながる夢のような運動法があるのです。」(はじめに より)

目次などを眺めても、なんとなく眉唾っぽく感じてしまいました。せっかく購入した本なので、しかたなく、舐めるようにサラッと目を通しました。そして1年以上本棚の隅に。

ただ高強度の運動を短時間するだけでよい、というポイントは頭の隅に残っていました。

眉唾っぽいと感じる一方で、もしかしたら効果があるのではとも。

どうやら本当に効果があるという手ごたえをもつに至り、今回のブログの話題にしました。

最高の運動と形容されているのは、HIIT(ヒット)と呼ばれるトレーニング方法です。

High Intensity Interval Training

高強度(High Intensity)の負荷がかかる運動と休憩を短い間隔(Interval)で繰り返すトレーニング(Training)となります。

手軽な運動としてあげられるウォーキングと簡単に比較すると、下図のようになります。

高強度、つまりきつい運動というとハードルが高いイメージになります。しかしわずか数分という、圧倒的に短時間なので、考えようによっては、とてもハードルは低いといえます。

「短時間で、筋肉量アップと心肺機能向上を、一石二鳥でねらえる画期的な運動」というのがセールスポイントです。うたわれている効果は、運動全般の効果と同じと言っても差しつかえありません。

眉唾っぽさの原因は、短時間で一石二鳥がねらえるという点です。

どんな運動がHIITか

どのような運動がこの効率のいい、HIITになるのでしょうか?

決まった特定の運動はないようです。専用器具も不要。

ポイントは、できるだけ大きな筋肉を使い、全身を使う運動だということです。

例として挙げられていたのは

- 高速のスクワット(室内)

- 短距離のダッシュ(屋外)

- エアロバイク、ランニングマシン(ジム)

主に下半身の筋肉を使う運動であればよいので、運動のパターンは無数にありそうです。

問題は運動強度になります。

目安にするのが、心拍数(脈拍数)と主観的運動強度です。

心拍数とは、1分間に心臓が拍動する回数のことです。心電図検査で計測出来ます。脈拍は心臓から送り出される血液によって生じた、動脈の拍動です。普通は手首などで計測します。心拍数と脈拍数は通常、一致します。不整脈があると一致しない場合もあるようです。今回は心拍数という表現に統一します。

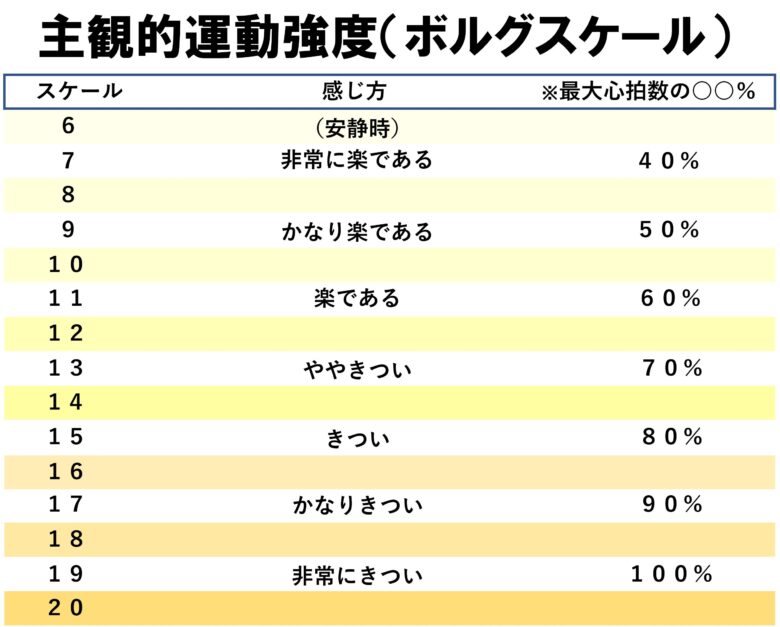

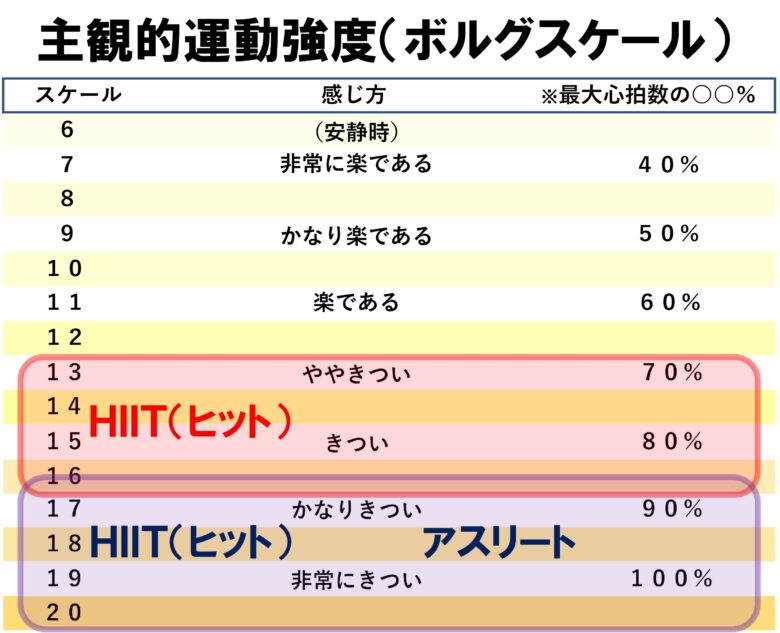

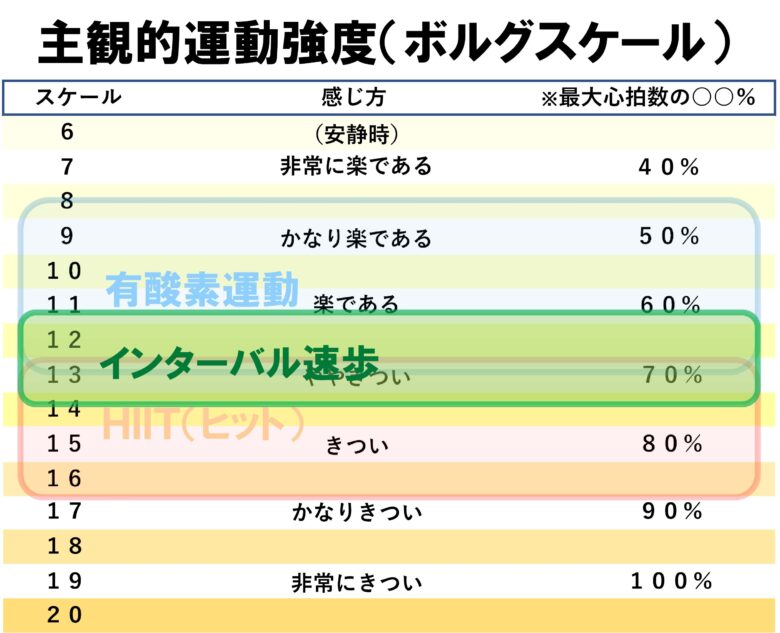

主観的運動強度(RPE:rating of perceived exertion)とは、トレーニングや運動の主観的なきつさを数字で表したものです。

スウェーデンの心理学者により開発されたボルグスケールがよく使用されます。ボルグスケールでは、「非常に楽である」から「非常にきつい」までの感じ方を、6~20の数値で表します。

※をつけた「最大心拍数の〇〇%」という表記ですが、「最大酸素摂取量の〇〇%」を心拍数に置き換えたものです。

ボルグスケールおよびその感じ方と心拍数とは、明確な相関はありません。つまり「ボルグスケール15」とその感じ方である「きつい」が、確実に最大心拍数の80%という訳ではないのです。

ただ多少の上下はありますが、ある程度は参考になる数値と思っていただいてかまいません。

私の経験では、ウォーミングアップが十分だと、主観的運動強度と心拍数は一致するように思います。(ウォーミングアップが不十分だと、低い心拍数できつく感じます。)

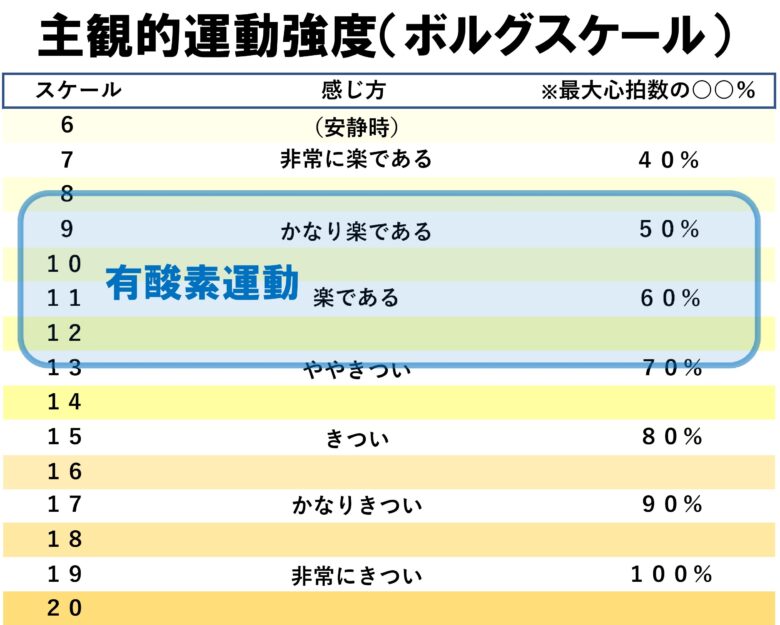

健康のために推奨されている、有酸素運動はボルグスケールだと、8~13あたりだと思われます。あまりきつくない運動強度のカテゴリーです。もちろんウォーキングもこのカテゴリーに入ります。

一方、HIITは全力の70~80%の強度で行うトレーニングと説明されています。

ボルグスケールだと、13以上で17にかかるかかからないくらいのイメージです。

「かなりきつい」の手前くらいの運動強度ですから、「ハーハー」と息苦しさを感じるはずです。

またHIITには、最大心拍数に達するような負荷をかけるトレーニング方法もあります。これはアスリート向けの方法で、一般向けではありません。

本書ではHIITが効果的な理由が、以下のように説明されています。

「HIITは筋肉がつくほど高い負荷をかけつつ、有酸素運動もするので、最大酸素摂取量を効率的に上げる(ミトコンドリアの量を増やし、質を高めるとともに、心肺機能も高める)手段として非常に優れているわけです。」

本書では20秒程度の全身を使った運動と休憩を、4分間で繰りかえすメニューが紹介されています。

どの運動も心拍数を上げるだけではなく、速筋線維に十分に負荷をかけることがポイントになります。(筋トレ効果には、速筋線維への負荷は必須です。)

どれくらいの頻度で実行するのがよいか?

最初は週に2回程度で、慣れてきたら週に3、4回と。

めちゃくちゃ効率的です。なんといっても4分間の運動を週2回ですから。

階段昇降はHIIT?

私は港区スポーツセンターには、約20年前から月に数回は通っています。昨年からのコロナ禍で、港区スポーツセンター自体が休館になることもあり、感染者数が多くなると、なんとなく足が遠のきがちにもなります。

以前から公共交通機関や商業施設利用時には、階段を利用していました。

スポーツセンターに行かない代わりに、以前にも増して階段昇降を意識的に、スピードも速く行うようになりました。

スポーツセンターには、ほとんど通っていないにもかかわらず、体が軽い。そして以前に比べて、血圧が正常血圧値に、安定するようになっていることに気づきました。(実はここ数年は、高血圧と診断される一歩手前の血圧値になることもたまにありました。)

もしかして意識的に行っている階段昇降は、以前にサラッと目を通した眉唾っぽいあの本で紹介された、HIITでは?と。

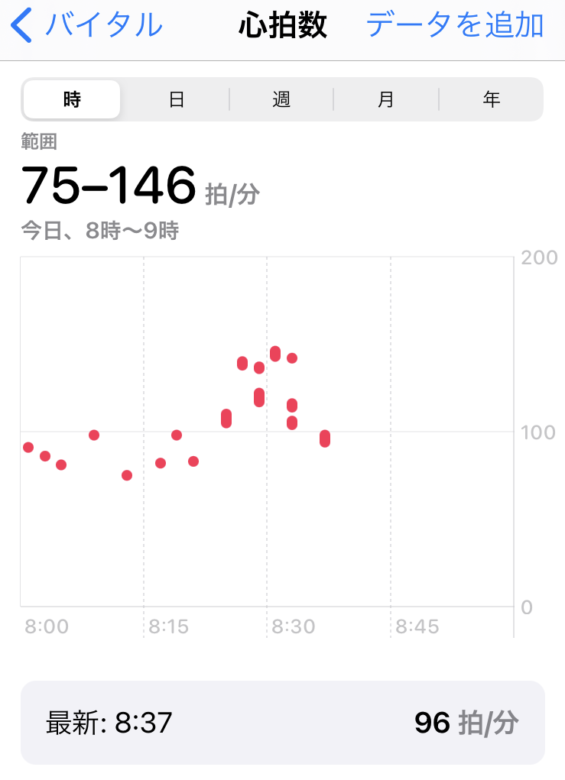

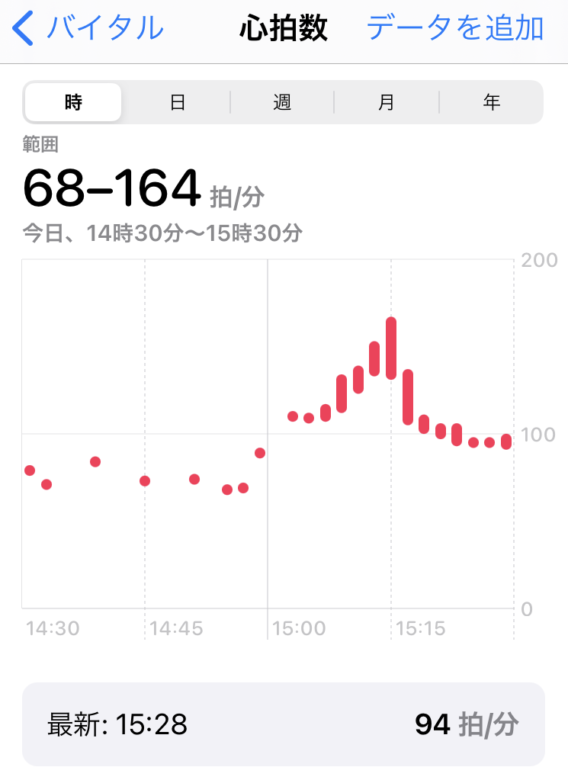

自分で心拍数を測定して確認してみました。

自身の安静時心拍数と最大心拍数(推測値)から計算すると、全力の70~80%の強度にあたる心拍数は以下のようになります。

144~156

90%にあたる心拍数は168です。

何回も計測しましたが、全力の70~90%の心拍数を記録したケースが多くありました。昇降するフロア数が少なければ、心拍数はあまり上がりません。

地下鉄の駅などの階段は、地上までの階段が一気に続いていることはありません。必ず平坦な通路が間に何回も入ります。つまりインターバルトレーニングになるのです。そして速筋線維への、負荷がかかっていることも実感できます。

階段昇降はHIITです。

ある程度心拍数をあげるには、1F程度では難しいでしょう。少なくとも2F以上で、やや早足で昇ることが必要です。ただ個人差がありますので、ボルグスケールや実際の心拍数を参考にして、強度を調整する必要はあります。

階段昇降も最高の運動

変則的ではありますが、昇降するフロア数や昇降速度をうまくコントロールすれば、階段昇降は、HIITつまり最高の運動の一つと言って差しつかえないと考えます。

公共交通機関を頻繁に利用する場合は、とても有効で、継続しやすい運動になるのではないでしょうか。トレーニングと意識して行うことが、効果を高めるはずです。

健康のための運動を紹介するサイトなどでは

「強すぎる運動は逆効果な場合もあります。」と説明しているものも多く見受けられます。

運動習慣がない方は、一般的な有酸素運動からはじめる方が適切かもしれません。

ただそこに(楽な運動のみに)留まっていない方が、健康にプラスになります。

今回の主題は階段を昇ることですが、同じ場所に戻ってくるには、階段を降りないといけません。降りる時はエスカレーターでよいのでしょうか?

階段の降りは、筋肉の伸張性収縮を多用するので、昇りよりも速筋線維に刺激がかかります。

もちろん降りも階段です。

短時間でも高心拍数を経験する。

いかにして速筋線維を使うか。

今回のポイントはこの二つです。

を一歩進めて

歩くだけではダメ!階段を昇ろう!

続編をアップしました。

2023-1-2 階段昇降が最高の運動?Part2

おまけ

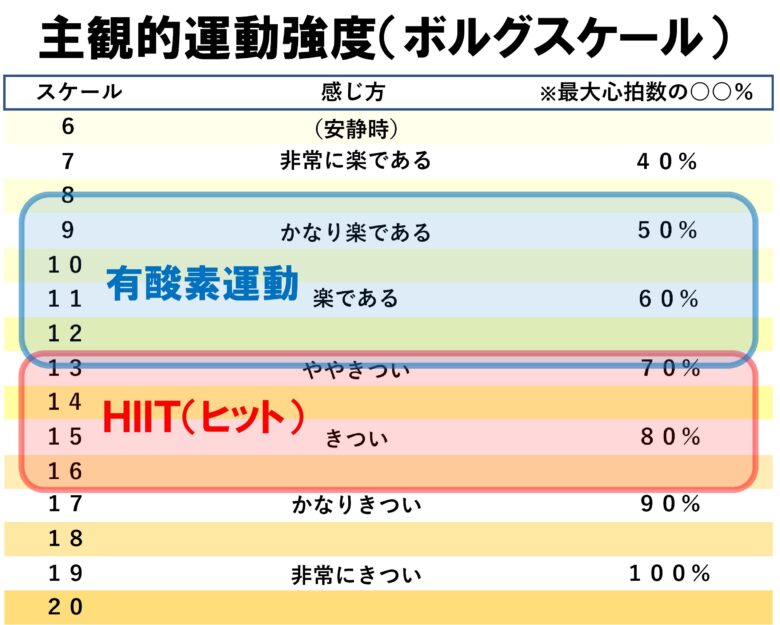

ウォーキングなどの一般的な有酸素運動と、HIITとの関係は下図のようになります。

有酸素運動とHIITとは、本来は重ならないはずです。ただ運動強度の感じ方も心拍数も、体調や環境によって開きがどうしてもでます。私のイメージでは、図のようになります。

今回の話題は 2020-4-5 歩くだけではダメ? と大いに関連します。

このブログでは、ウォーキングの科学 10歳若返る、本当に効果的な歩き方 (ブルーバックス)

からインターバル速歩というトレーニング方法を紹介しました。

「ややきつい」と感じる、最大心拍数の60~70%程度の強度での歩きを、速歩としています。

この速歩とゆっくりの普段の歩きを3分ずつ交互に5セット、30分行います。

速歩3分×5セット=15分

普段歩き3分×5セット=15分

合計30分を週に4日程度を目安にする

インターバル速歩の運動強度は、はHIITと一般的な有酸素運動(ウォーキングなど)の中間くらいの強度です。運動時間や運動頻度は一般的な有酸素運動と同程度です。また効果としては、筋力と持久力の両方がアップするとうたっています。

私はインターバル速歩とHIITには、共通点があると認識しています。

インターバルトレーニングであることと、筋力と持久力の両方が同時にアップする効果があるという二点が、共通点としてあげられます。

しかし私がもっと重要視する、本質的な共通点は以下の二点です。

- 短時間でも高めの心拍数を維持する強めの運動強度

- 速筋線維に負荷かかかることを意識している

もちろん運動強度は同じではなく、推奨されているトレーニング時間にも差があります。しかしながら、本文中最後の示した今回のポイントに合致します。

どちらが健康のために優れたトレーニング方法であるのか、現時点では私には判断できません。運動強度がやや低いぶん、インターバル速歩の方が取組やすいかもしれません。

ちなみに以下が、現在の私の運動処方です。

- HIITを意識した階段昇降は常に実施

- 歩く時はインターバル速歩の強度で、インターバルでなく歩く(なるべく)

- 趣味のパフォーマンス向上のための筋トレ(たまに)