前回はフッ素入り歯磨剤が普及することで、むし歯が少なくなっていると話をしました。

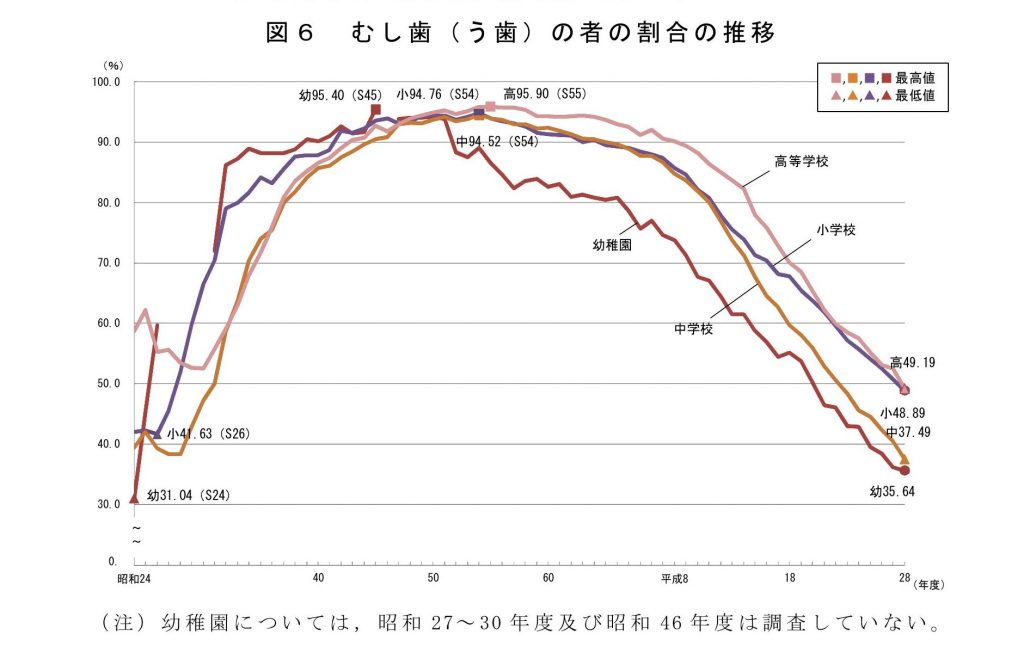

平成28年文科省保健統計より平成28年学校歯科保健の統計では図のように、幼稚園から高校生にいたるまで見事にむし歯が減っているのが見て取れます。むし歯がないあるいは少ない人は、フッ素入りの歯磨剤を使っているだけではなく、むし歯になりにくい生活習慣病をしている人です。

そのような人たちは、成人になってからもやはりむし歯が少ないです。(中には急な生活環境の変化でむし歯ができる人もいます。)

では、むし歯が1本もない人たちが、一生むし歯がない状態をキープしていくのでしょうか?

もしかすると、そうではないかもしれません。

普段の歯科医院での治療では、むし歯治療の割合が開業当初に比べると少なくなっているのは間違いありません。しかしながら、高齢者の方のむし歯治療は意外と多いのではないかと感じております。

厚生労働省の「患者調査」によると、ここ15年あまりで歯科医院に通院する患者数は年齢別よって変化に大きな差が出ています。30歳代あたりまでの患者数は減っていますが、55歳以上の患者数は約2倍に増えています。上の図は65歳以上の高齢者のみのグラフですが、3年ごとの調査のたびに、1日あたりの歯科患者数が増加しているのが明らかです。これは、日本が世界に例を見ないスピードで進行している、高齢化の影響であることは言うまでもありません。

厚労省歯科疾患実態調査より

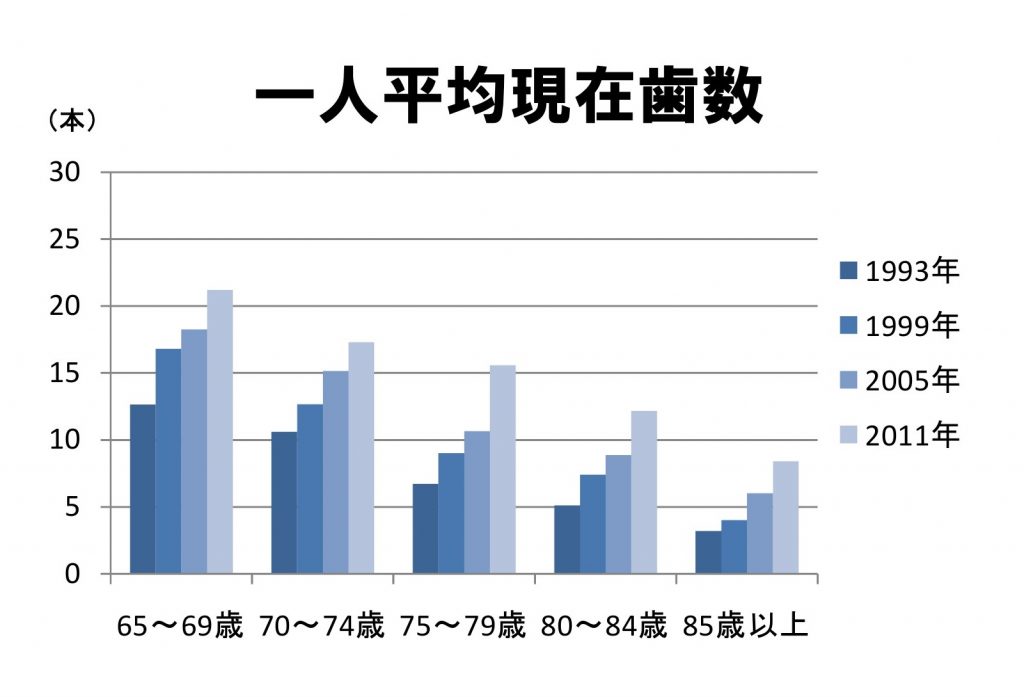

高齢者の患者さんが増えている原因は、どうも高齢化だけではないようです。上のグラフは6年ごとに実施されている歯科疾患実態調査の結果です。約25年前の75歳~79歳の人の残っている歯の平均は7本程度でしたが、前回調査の2011年では倍の15本程度に増えています。他の年代でも歯の本数は増加していますが、グラフに示したように高齢者の歯の本数は着実に多くなっています。

このことは、平成元年にはじまった8020運動(80歳で20本以上の歯を残そうという取り組み)を代表とする様々な歯科保健活動が、広く国民に行きわたってきている効果ではないかと思います。つまり、歯の大切さを認識し、歯を失うことを予防していこうと意識していることの表れです。

厚生労働省歯科疾患実態調査より

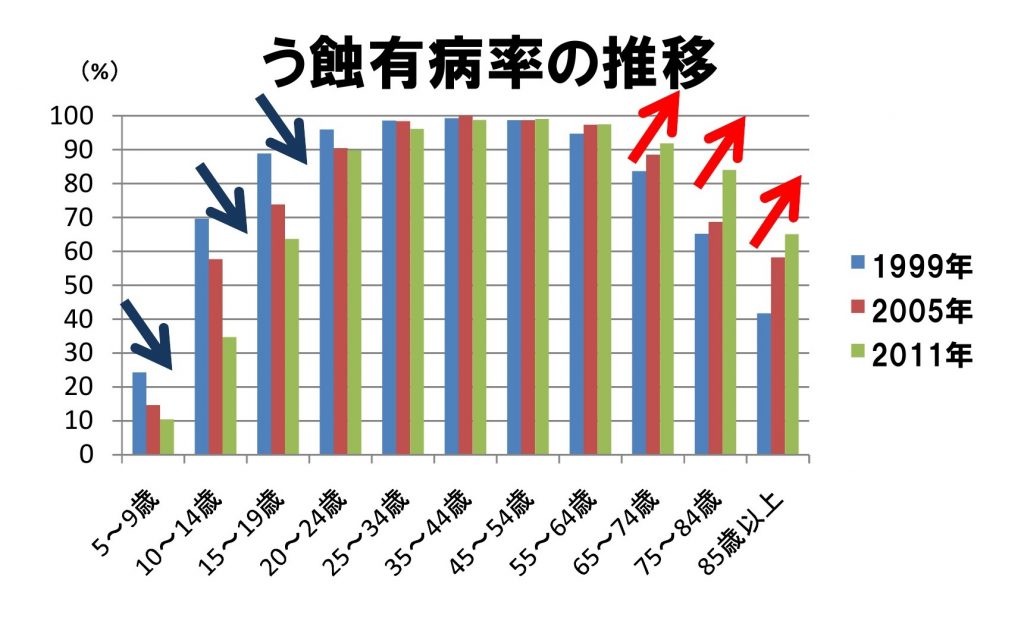

う蝕有病率のグラフを見ていただくと、このブログの冒頭で書いているように10代までの年代では確実にむし歯は少なくなっています。しかしながら、65歳以上の年代では確実に多くなっていることがおわかりになると思います。

(治療済みの歯がある人も、う蝕有病者になります。つまり、う蝕有病率は過去に1度でもむし歯になったことがある人の割合になります。高齢者になると有病率が下がるのは、歯が少なくなるからです。ちなみに私もう蝕有病者です。)

「高齢者の方のむし歯治療は意外と多いのではないかと感じております。」という、私の感覚をデータが裏付けているかたちになっています。

理由をまとめると

①高齢化の影響で、歯科医院を受診する高齢者の増加

②歯科保健活動の充実により、高齢者の残っている歯の増加

となります。

ここで、健康は歯が多く残っているならば、むし歯治療は不要ではないかという疑問が起きます。実は、ここには高齢者ならではの理由がひそんでいます。

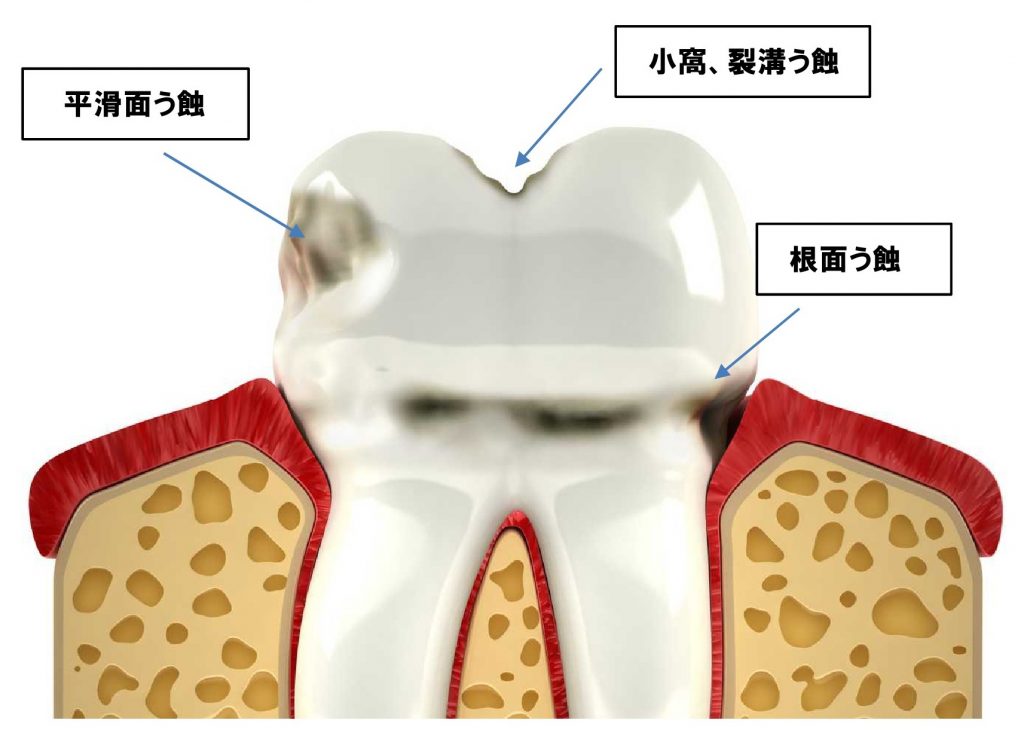

上のイラストにあるようにむし歯ができる場所にはある特徴があります。

小窩、裂溝う蝕

奥歯のかみ合わせの部分の溝にできるむし歯。はえたての歯はこのむし歯になることが多い。

平滑面う蝕

歯と歯の間や歯の表、裏面にできるむし歯。成人のむし歯はこのタイプが多い。

根面う蝕

本来は歯肉の下にある根の部分にできるむし歯。高齢者のむし歯はこのタイプが多い。

年齢とともに歯周病が進行すると、あごの骨が溶け歯肉が下がります。すると、以前は歯肉の中にかくれていた歯の根がお口の中に露出する結果になります。

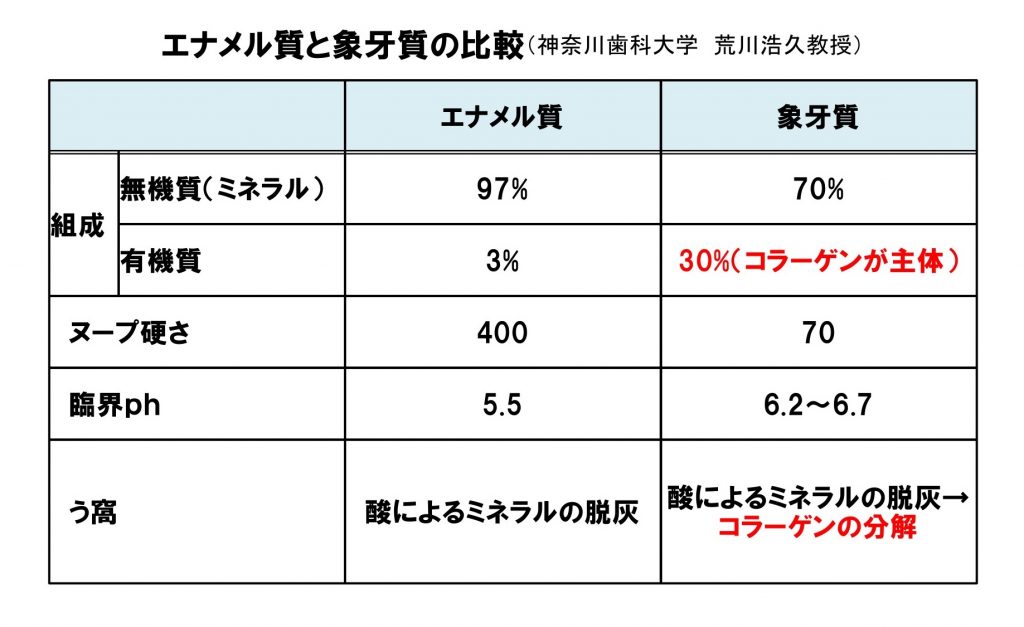

歯の表面はエナメル質という硬い結晶でおおわれています。しかし、根の表面にはエナメル質はなく、エナメル質よりとけやすい象牙質が表面に出ている状態です。

つまり、成人期までに多い裂溝う蝕や平滑面う蝕はエナメル質のむし歯ですが、高齢者に多い根面う蝕は象牙質のむし歯であるということがポイントです。

(だ液が少なくなることも、高齢者のむし歯を加速させる大きな要因になっています。だ液減少に関することは別の機会に触れたいと思います。)

エナメル質と象牙質の特徴をまとめた表です。

象牙質は硬さが軟らかいだけでなく、臨界(別の状態に変化する境目)phが高くむし歯菌が作る酸によりとけやすいのです。また、コラーゲンを主体とした有機質の割合が多く、酸による脱灰に加えてコラーゲン分解により歯質が破壊されていくのが特徴です。

前回のブログ「最も効果的なむし歯予防法」にある対処方法ではこの高齢者に頻発する根面う蝕に十分に対応しきれていないのではないかと、日常の診療で感じています。

これは2015年11月に発売されたフッ素配合歯磨剤ですが、フッ素による再石灰化促進だけではなく、コラーゲンの分解を防ぐ働きを合わせ持っています。フッ素濃度は他の製品と同じ950ppmですが、象牙質に対するむし歯の予防効果は3,000ppmのフッ素配合歯磨剤と同等という結果も出ているようです。

発売されてまだ年数も経っていませんので、どの程度の効果があるかは実証されてはおりませんが、高齢者の方の特徴的なむし歯に対しての予防効果を期待しております。もちろん、少ない水で最小限の回数で洗口(少量洗口)することが効果的なむし歯予防法につながります。

前回と今回のブログで、ある特定の企業の製品を推奨するかたちにはなっております。

この「チェックアップ」という製品の開発には、神奈川歯科大学大学院口腔科学講座口腔衛生分野教授の荒川浩久先生が携わっています。荒川先生は2009年から3年間厚生労働科学研究「フッ化物応用の総合的研究班」 主任研究者を務められるなど、日本の歯科におけるフッ化物研究の第一人者といえる先生です。

私自身も「チェックアップスタンダード」を20年間使用していることもあり、これらの製品は当院において推奨しております。

おまけです

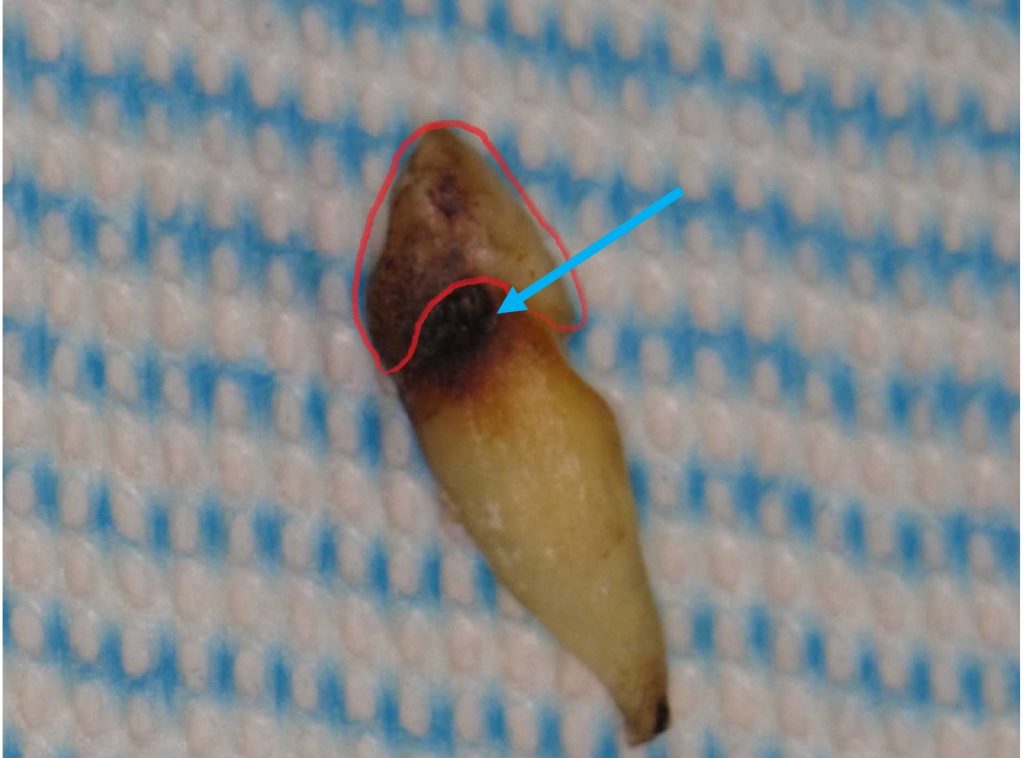

これは歯周病が原因で抜歯した上の犬歯の写真です。

矢印の黒い部分が根面う蝕です。(赤枠で囲まれている部分が歯の頭の部分で、表面にはエナメル質があります。)

あくまでも想像ですが、この歯の持ち主は若いころはあまりむし歯がなかったのではないでしょうか。むしろ歯は丈夫であると自負していたかもしれません。しかしながら、中年以降は歯周病が進行し、歯肉が徐々に下がりはじめ根面が露出するようになったのかもしれません。

根面が露出しても、最初のうちはむし歯にはならなかったのですが、だ液の出が少なくなるなどのお口の中の環境の変化で、根面う蝕が出来てきたのでしょう。

ただ、むし歯の進行よりも歯周病の進行を方が早く、むし歯の治療をする間もなく抜歯に至った・・・

この抜かれた1本の歯から、お口の中の歴史を垣間見ることが出来ます。

※歯科医院では抜いた歯の中で、形のあるものは保存しております。新しい材料、技術を試すために使用したり、歯科大学の学生さんが実習で必要なため貰いに来ることがあるからです。

抜いたご自分の歯を持ち帰ることは可能です。持ち帰ることを希望される場合は、遠慮なくお申し出ください。