前回のブログ 2019-12-1 子供のむし歯は少なくなっているが、大人は・・・ で

子供と大人(成人期)のむし歯は減少しているが、逆に増加している年代があると紹介しました。多くの方はだいたい想像がつくのではないかと思いますが、その年代とは高齢者です。

高齢者のむし歯は増えている

高齢者のむし歯増加の背景にあるのが、むし歯と歯周病の新しい関係?です。

そもそもむし歯は歯の病気で、歯周病は歯肉などの歯周組織の病気です。

むし歯と歯周病がまったく無関係とは申しませんが、別の病気で直接的に影響を及ぼし合いません。

しかし高齢者のむし歯のむし歯が増える背景には、歯周病の存在が実は大きいのです。

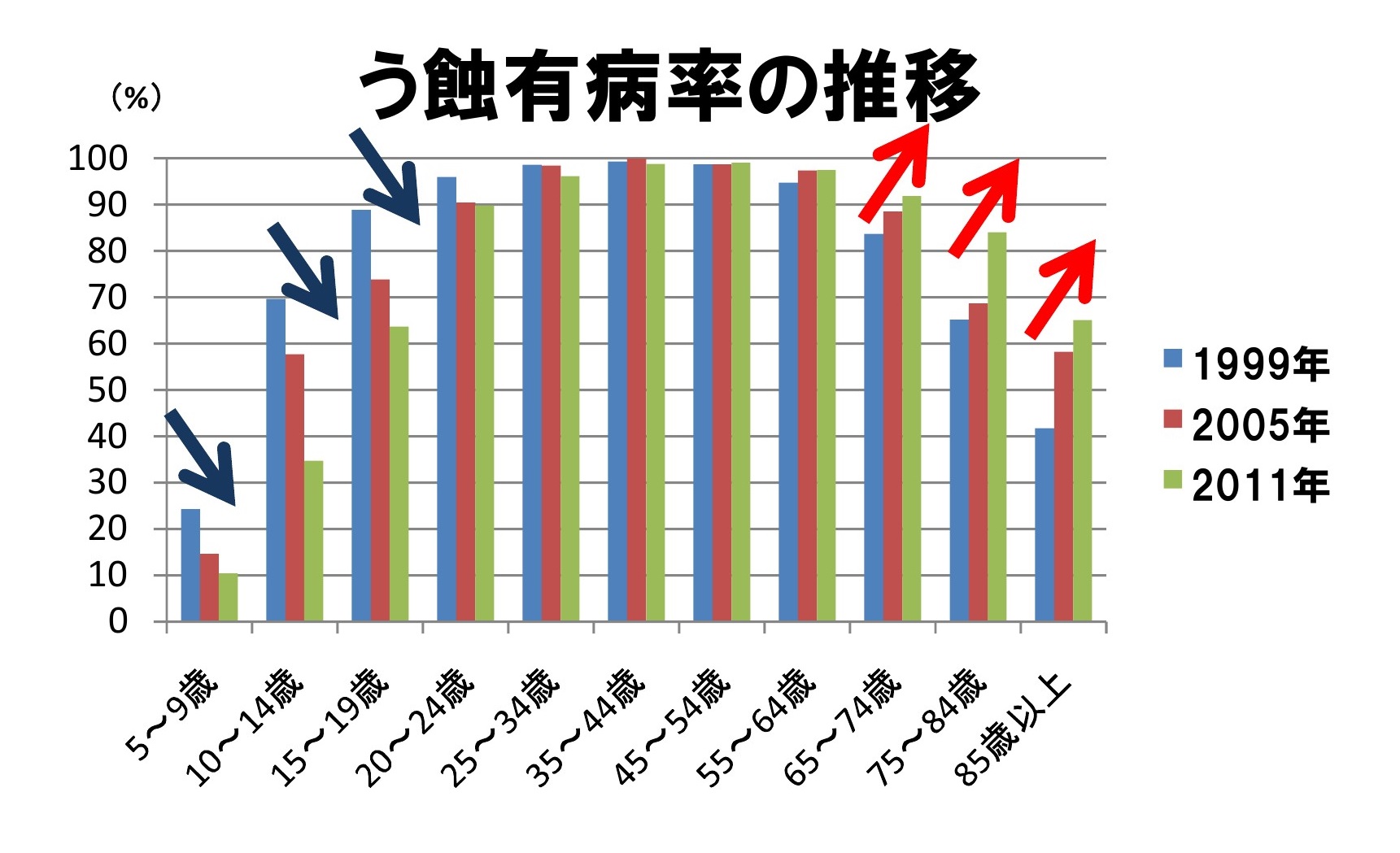

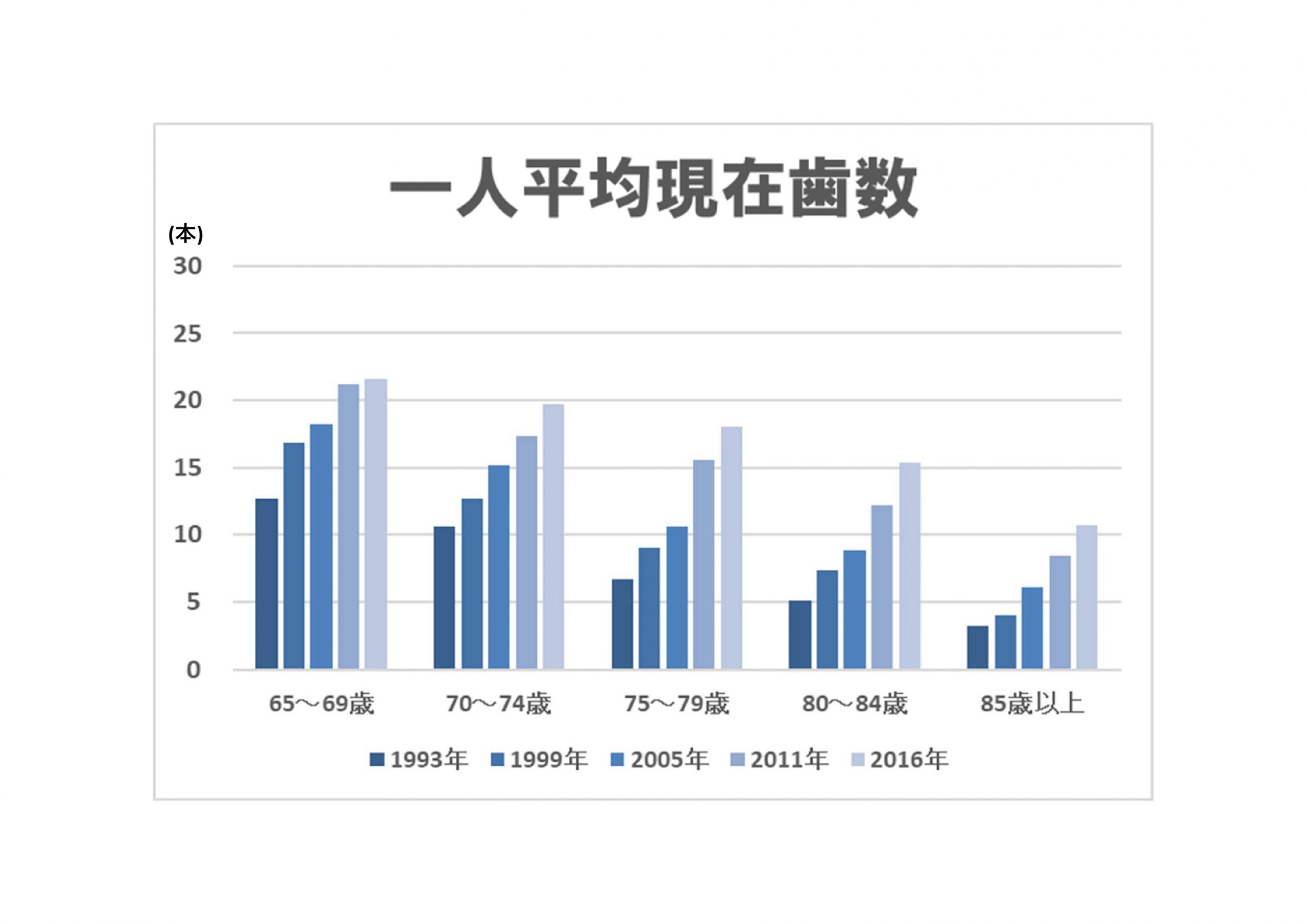

まずどの程度、高齢者のむし歯が増加傾向にあるかを、厚生労働省が5年に1度(以前は6年に1度)実施している歯科疾患実態調査の結果から見ていきます。

上のグラフは 2017-4-30 最も効果的なむし歯予防法の続き で示したものです。実は高齢者のむし歯が増加していることは、このブログでも紹介しました。

20歳以下の若い世代ではむし歯が減少しているにもかかわらず、65歳以上の高齢者では真逆の傾向が見られます。

グラフのタイトルは「う蝕有病率の推移」となっていますが、前回のブログで示した「処置歯・未処置歯のある人の割合」と同じでむし歯の経験がある人の割合です。つまり現在むし歯がある人と過去にむし歯の治療をしたことがある人の合計の割合です。

年をとるとむし歯経験歯を抜いたり、歯が1本も残っていない人が増えてきます。そのため55歳以上になると、「処置歯・未処置歯のある人の割合」は少なくなっていきます。

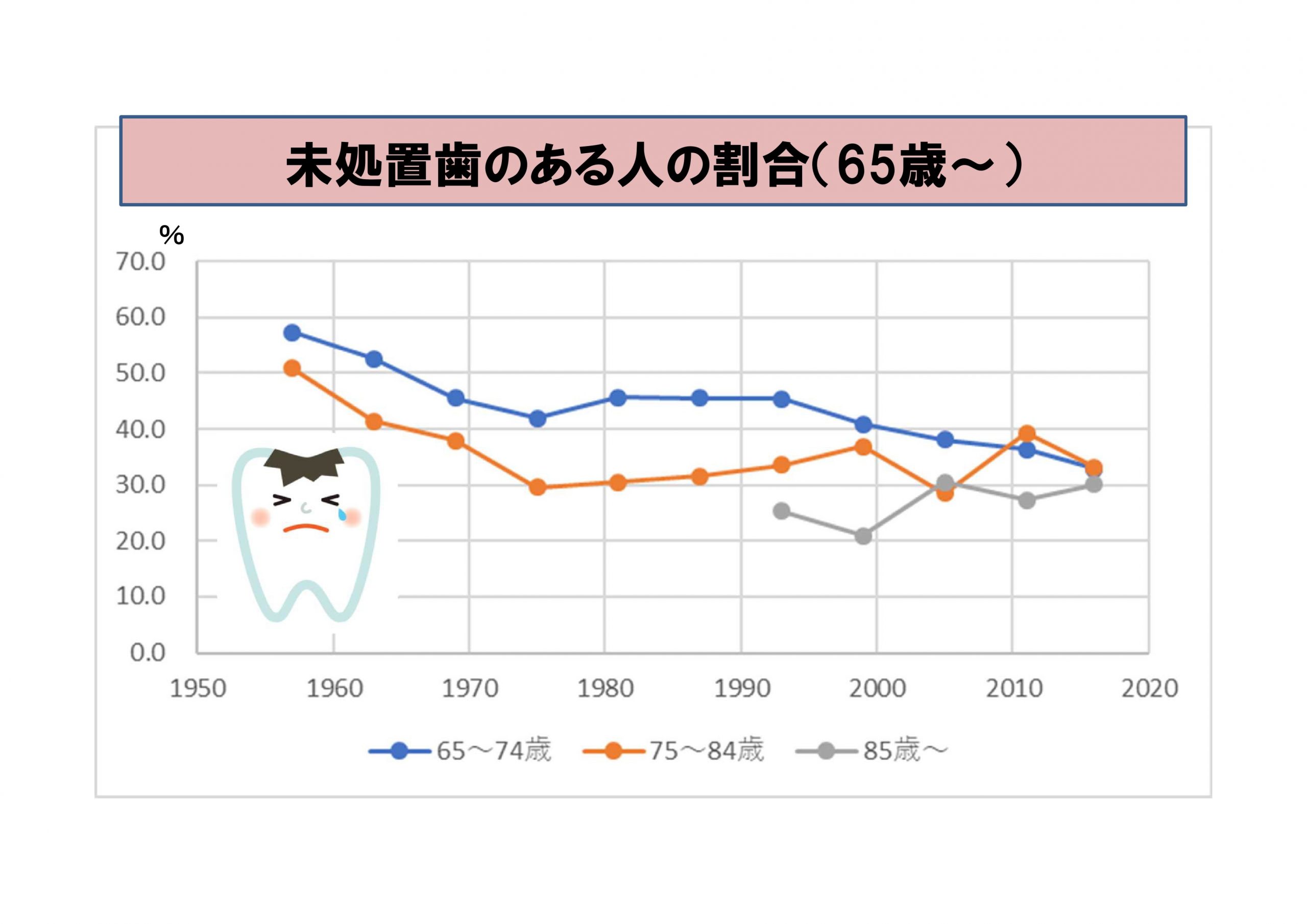

前回のブログで「処置歯・未処置歯のある人の割合」の変化だけでは、むし歯が本当に増えているのかあるいは減っているのかがわかりにくいという見解を示しました。そこで今回も、未処置歯(むし歯になっている歯)の割合だけを見ていきます。

65歳以上の未処置歯(むし歯になっている歯)の割合だけで見ていくと、上のグラフのような結果になります。65~74歳は辛うじて、長期的に減少しているように見えます。しかし75~84歳と85歳以上では、とても減少しているようにはみえません。

子供や成人と同じ様にフッ素入り歯みがき剤を高齢者の方も使っているはずです。にもかかわらず他の年代と異なり、フッ素入り歯みがき剤普及の恩恵を受けていないように見えます。

これは高齢者特有のお口の中の変化が影響しているようです。この辺りの事情を順番にひも解いてみたいと思います。

なぜ、高齢者のむし歯は増えているのか?

高齢者のむし歯が増加しているのは、高齢者の残存歯数が増えているからです。そもそも歯がなければ、むし歯にはなりません。

このグラフは高齢者の残っている歯の本数を表しています。調査をするたびに歯の本数が増えているのは明白です。(現在歯数とは残っている歯の本数。残存歯数と同じ。)

高齢者のむし歯が増加しているのは、残存歯数が増えてことが大きく影響していると考えられています。

歯が多く残ることは、いいことであることに間違いはありません。なんとなく皮肉な結果のようにも思えますが、むし歯は歯を失う大きな原因の一つです。歯を失いにくくなっているのは、取りも直さずむし歯の重症化が防げている証拠と考えてもいいです。

(フッ素入り歯みがき剤の使用で残存歯数が増えているという側面もあると思います。)

単純に残存歯数が増えているだけでむし歯が増えるわけではありません。

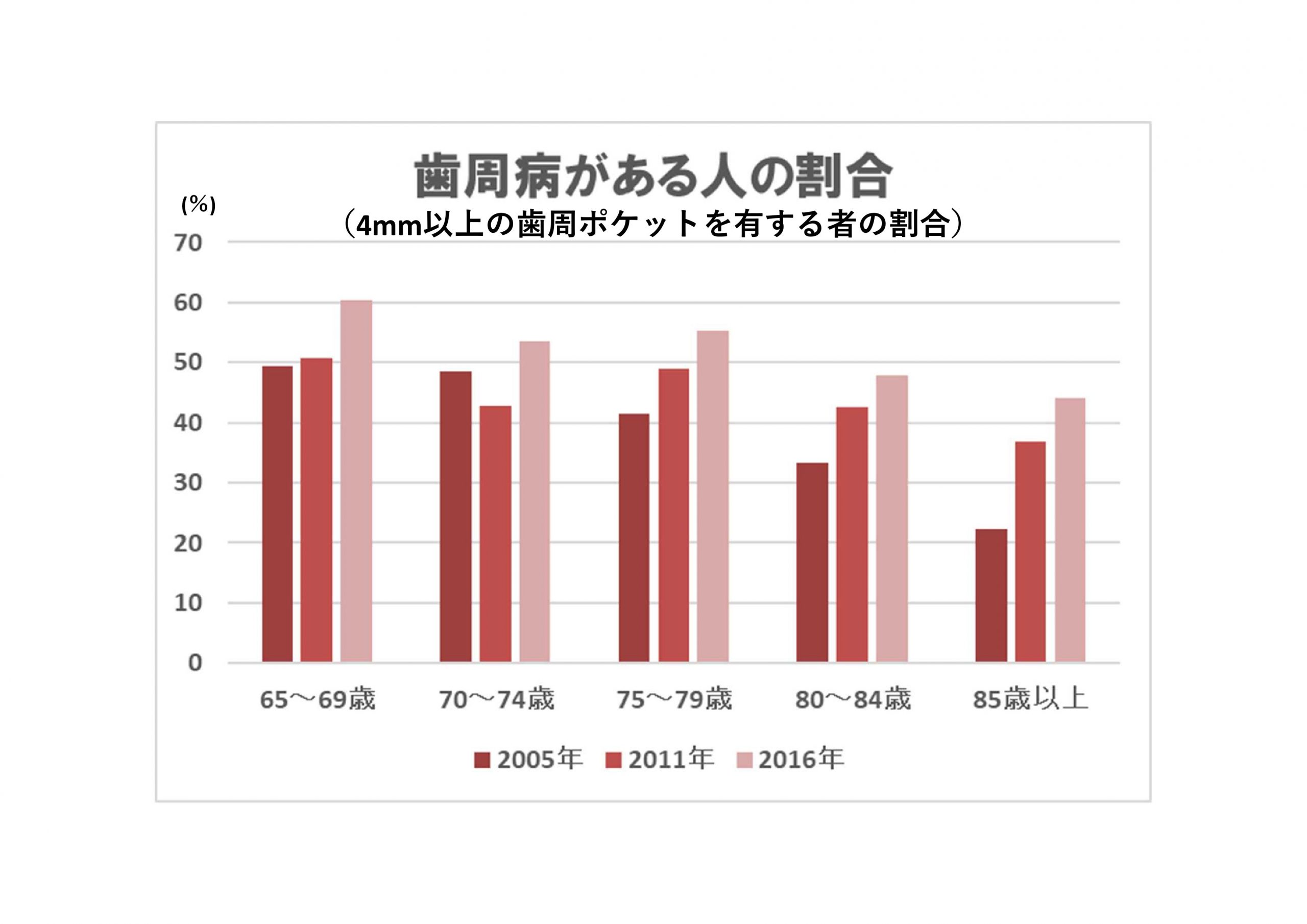

ここで歯周病との関係がクローズアップされます。

上のグラフのように、歯周病が増加している傾向が見て取れます。

歯周病(歯周炎)は歯肉だけではなく、歯槽骨(顎の骨)や歯根膜(歯の根と歯槽骨をつなぐ繊維)などの歯の周りの組織が、炎症を起こし破壊される病気です。つまり歯を支えているまわりの骨が溶け、歯がグラグラになる病気です。

歯周病は慢性の病気で、長い期間をかけて徐々に悪化していきます。結果的に高齢者になるほど、歯周病が進行するのです。歯周病がある程度進行すると、顎の骨が溶け、歯肉や歯根膜などの歯の周囲の組織が全体的に破壊されますので、歯肉が下がり歯が伸びたように見えてきます。

この歯肉が下がって、歯が伸びたように見える状態になる事がポイントです。

高齢者のむし歯の特長

高齢者のむし歯には特徴があります。

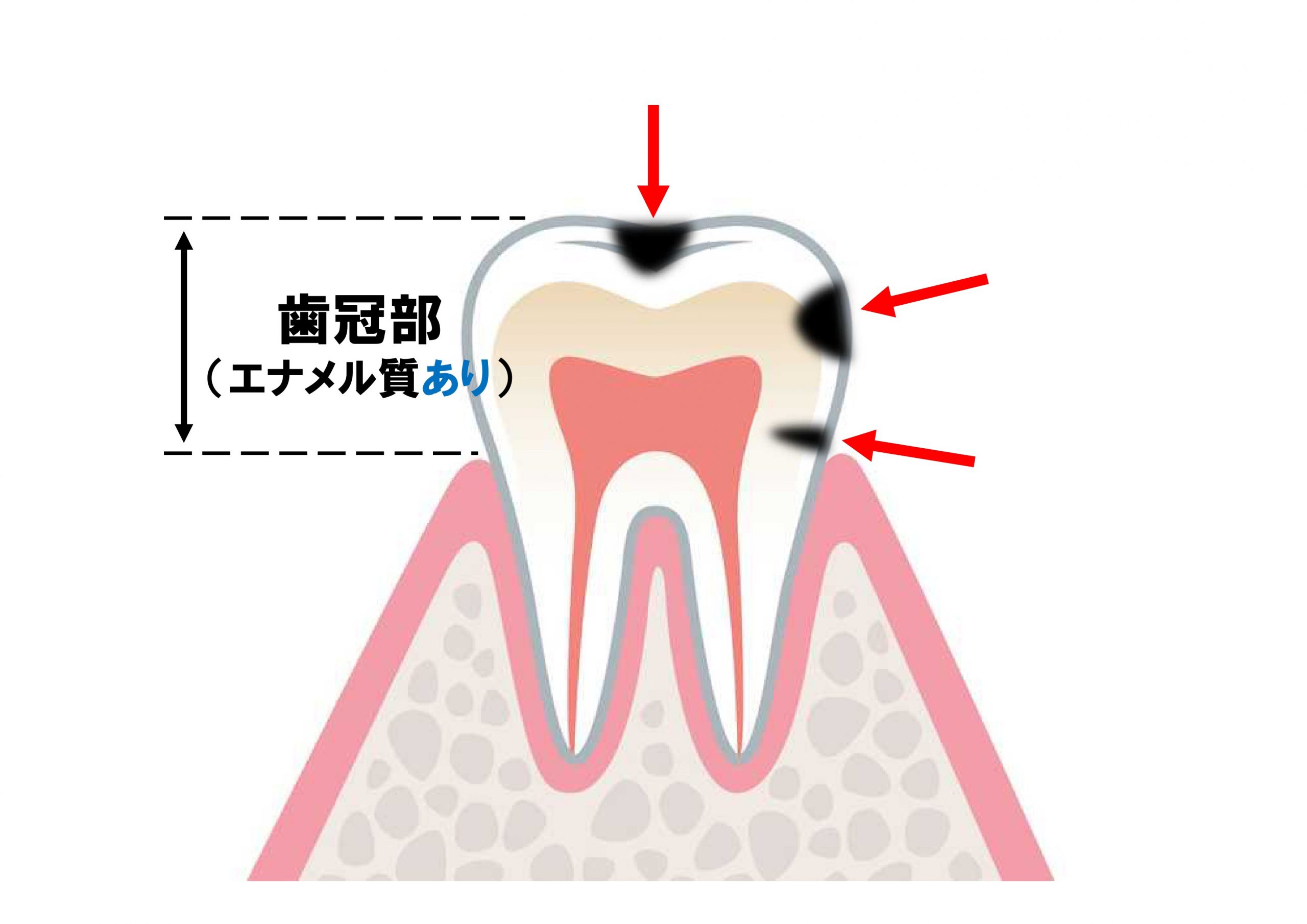

まず歯肉が下がっていない状態でのむし歯は、上の図のような場所にできます。

かみ合わせの面(咬合面)、歯と歯の間の面(隣接面)と歯と歯肉の境目(歯頚部)の三か所です。子供や成人期のむし歯のほとんどはこの三か所にできます。

歯冠部と言われる、人間の体の中で最も硬いエナメル質でおおわれている部分からできるむし歯です。歯冠部う蝕とかエナメル質う蝕と呼ばれたりします。

子供や成人のむし歯のほとんどは、この歯冠部う蝕です。

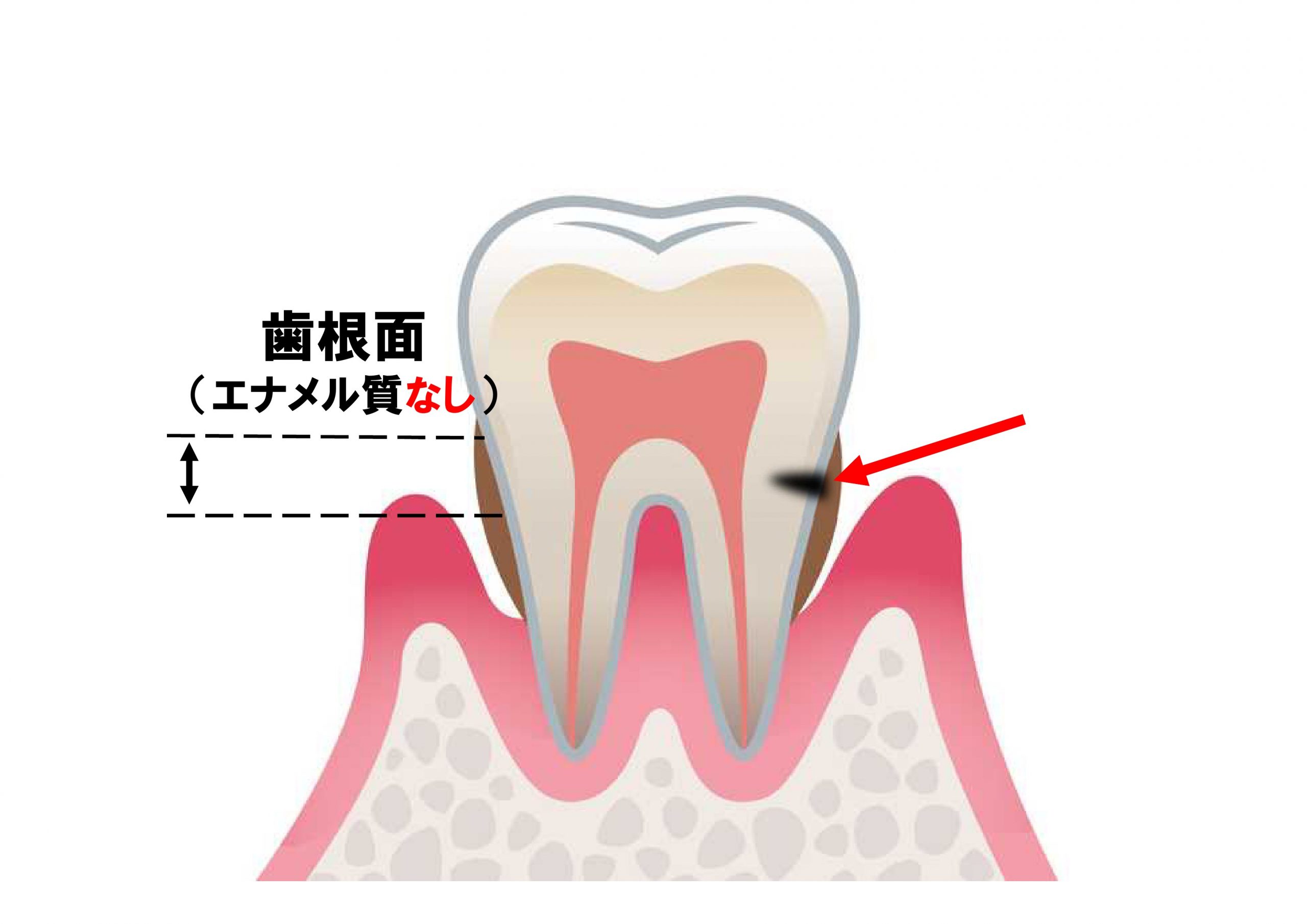

一方で歯肉が下がって、歯が伸びたように見える状態になってからできやすいのが、上図の場所です。

子供や成人期ではエナメル質でおおわれた歯冠部しかお口の中に露出していません。ところが歯肉が下がると、それまで歯肉の下にかくれていた歯根面がお口の中に露出することになります。高齢者特有のむし歯はこの歯根面にできるむし歯なのです。

この歯根面の表面には、硬いエナメル質はありません。エナメル質より柔らかく溶けやすい象牙質が直接表面にある状態です。根面う蝕や象牙質う蝕と呼ばれています。

象牙質はエナメル質に比べて、むし歯菌が出す酸に溶けやすい特徴があります。

成人期までほとんどむし歯がなかったにもかかわらず、高齢期になり歯周病の進行とともに、急にむし歯が増える方がいらっしゃるのです。

嗜好の変化やだ液が少なくなるなどが原因になる場合もありますが、歯周病が原因で露出した歯根面にできるむし歯が多いのが現実です。

治療の進歩、個人の意識の高まり(むし歯や歯周病を予防する)が歯を残すことにつながっています。

私もそう簡単には歯を抜きません。

それに伴い、歯根面の露出した歯が増えるという皮肉な結果を生み、結果として高齢者のむし歯が増えることになったのです。

むし歯予防に成功しても歯周病予防につまずくと、晩年になってから多数のむし歯をまねきます。

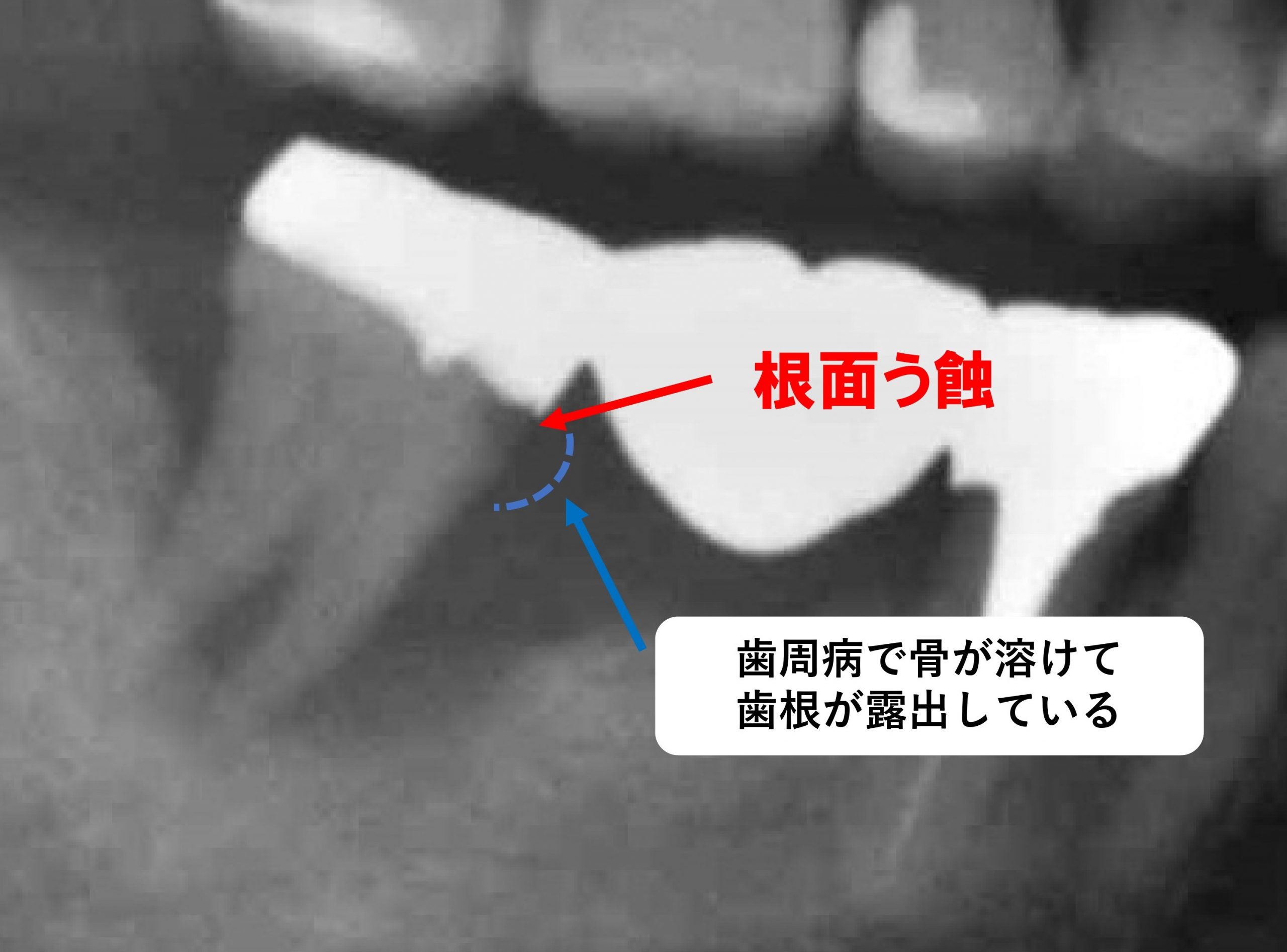

上のレントゲン写真は根面う蝕のある歯です。

白く写っているのが銀歯です。この銀歯は外れていなかったので、赤い矢印のむし歯は、歯周病により歯根面が露出してところにできた典型的な根面う蝕です。

高齢者のむし歯予防対策

高齢者のむし歯予防対策としては、第一に歯周病予防です。

しかしいったん歯周病により露出してしまった根面を、もとに戻すことはできません。

そこで重要になるのが次の二つです。

・甘い食べものや飲みものをとる時に注意する。

・フッ素を効果的に使う。

甘い食べものや飲みものをとる時に注意することは、むし歯予防には欠かせません。

2017-3-3 歯みがきができていれば、むし歯にならないか?

で紹介をしたように、頻繁な飲食はむし歯の大きな原因です。

のど飴やスポーツドリンクも根面う蝕の大きな原因になります。必要がある場合は、時間や回数に気をつけてください。

もう一つのフッ素の効果的な利用も絶対に必要です。

フッ素の効果的な利用にはセルフケアとプロフェッショナルケアの両方があります。

1日2回以上フッ素入り歯みがき剤を使って歯みがきをしましょう。

その時に使用する歯みがき剤は、フッ素濃度の高い(1500ppm程度)ものの使用をお勧めします。

フッ素研究の第一人者の神奈川歯科大学荒川浩久教授が紹介された研究結果によると、フッ素濃度の高い歯みがき剤は通常の濃度(1000ppm程度)に比べて、20%くらいむし歯の予防の効果がアップしているそうです。

またリスクが高い方には、寝る前のフッ素洗口を勧めることもあります。

プロフェッショナルケアとしては1~3ヶ月に一度の歯科医院でのクリーニングがあげられます。

歯周病の進行予防にもなるだけではなく、フッ素を直接歯面に塗布することができます。

歯が多く残ることは誰にとってもプラスになるはずです。

ところが残っている歯がむし歯や歯周病に侵されていると、逆に痛みの原因や健康を害することになりかねません。

ご高齢の方は、若い方以上にセルフケア以外のプロフェッショナルケアの重要性が増します。