「2017-10-24 やはり歯周病はなおらない? Part1」の続きで歯周病の予防法の話です。

歯周病を防ぐには「10代の頃からの適切な歯磨きが歯周病を予防する最大のポイントです。」という結論を前回のブログでは書きました。

ただ、歯周病になってしまっても重症にならなければあまり問題はありません。

今回は歯周病を重症化させないようにするにはどうすれば良いかの話です。

とりあえず、少しだけ前回の復習です。

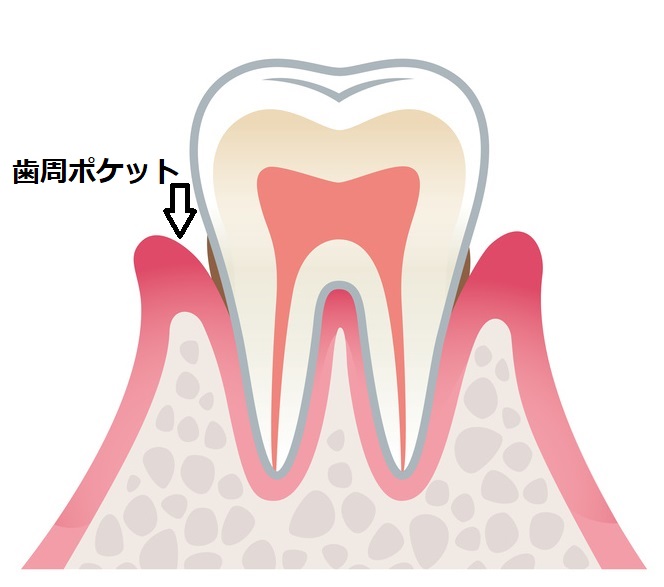

成人の一般的な歯周炎を歯周病と表記しています。歯周炎は歯肉だけではなく、歯槽骨(顎の骨)や歯根膜(歯の根と歯槽骨をつなぐ繊維)などの歯の周りの組織が炎症を起こし破壊される病気です。歯周炎は歯肉炎が継続し、歯周ポケットに歯周病菌が住みつくことにより起こります。(歯肉炎は丁寧な歯磨きで治ります。)

一度破壊された歯根膜や溶けた歯槽骨は修復しないわけではありませんが、完全に元の状態に戻ることはありません。ダメージが残った歯肉にさらに歯周病菌の毒素の影響などで炎症が継続すると、ダメージを積み重ねていき、ついには歯を失うことにつながります。

したがって、このブログのタイトルにあるように

歯周病は治らない病気であると考えていただいて、間違いをありません。

治らないのであれば、大変な病気ではないかと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。現代は治らない病気であふれています。通院される患者さんには服用している薬をお聞きします。多くの患者さんが多くのお薬を飲まれています。そしてそのほとんどが継続的に飲まれています。つまり、ずーっと飲んでいるわけです。

なぜ、ずーっと飲んでいるのでしょうか?

それは病気が治らないからです。

糖尿病、高血圧症、高脂血症、骨粗しょう症などは治らない慢性の病気です。(軽症で気づき治療を行い、治ったという状態になる場合も中にはあるかもしれません。)

慢性の病気は治癒(治る)を目指すのではなく、重症化しないようにコントロールを目指すのです。

多くの慢性の病気は重症化しなければ、大事に至ることは少ないはずです。歯周病も重症化しなければ恐れる病気ではありません。

初期の段階であれば、少ない努力で簡単にコントロールできますし、重症化することはほとんどありません。しかし、進行すればするほどコントロールに努力が必要になり、重症化を防ぐのが困難になっていきます。

なるべく早い時点でご自分の病気に気づきコントロールをする努力を始めることがとても大切です。

平成28年度歯科疾患実態調査*1を見てみると

50~54歳の人のうち歯周病のある人*2は76.8%となっています。大半の方が歯周病であるという結果が出ています。(最も割合が高いのがこの年代です。年齢が高くなると、この調査での対象となる歯がなくなる人が増えるので、少しずつ割合は減っていきます。)歯周病は治らないだけではなく、半数以上の方が間違いなくかかる病気ということです。

*1 以前のブログで歯科疾患実態調査は6年に1度と書きましたが、平成 24 年に策定された「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」の中間評価にあわせ、 今回の調査から調査周期が5年に変更になりました。

*2 「歯周病のある人」とは「歯肉の所見がある人」の合計です。具体的には「歯肉から出血をする人」「歯石がついている人」「歯周ポケットが4mm以上ある人」の合計です。

病気の予防、重症化予防で必ず必要なことは原因をなくすあるいは少なくすることです。

歯周病の原因は歯周病菌を含んだプラークです。

プラークをきれいに落とすことをプラークコントロールといいます。

よって、歯周病予防および歯周病の重症化予防はプラークコントロールということになります。

プラークコントロールは歯肉縁上のプラークコントロールと歯肉縁下のプラークコントロールの二つ分けられます。

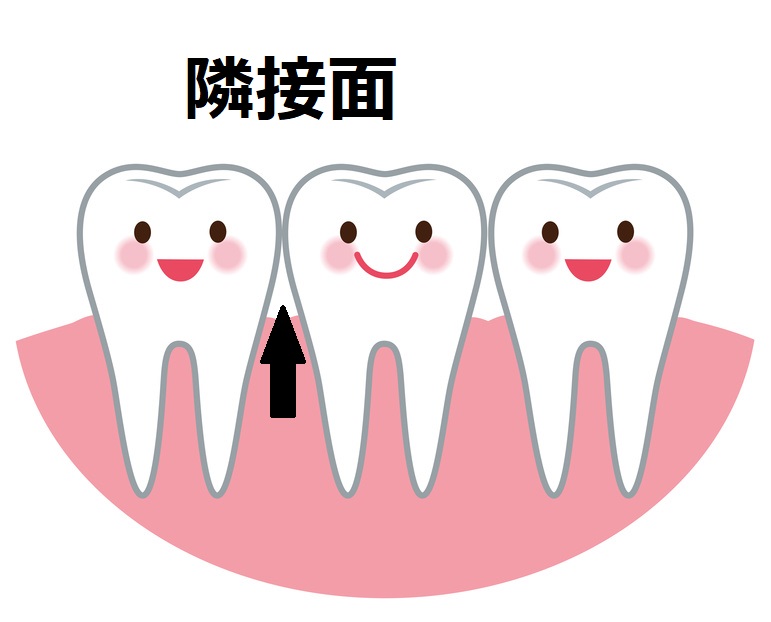

歯肉縁上とは上の図のように、歯肉の縁より上の部分、つまり歯の見えている部分のことです。

歯肉縁下とは歯周ポケットの中、つまり歯の歯肉にかくれて見えない部分です。

まず、歯肉縁上のプラークコントロールはセルフケアの範囲になります。

毎日、ご自身で磨き残しがないように歯磨きをすることです。

とてもシンプルです。

歯周病に限れば、歯磨き剤もデンタルリンスも必要ありません。(もちろん歯周病予防をうたった歯磨き剤や洗口液などはたくさん売られてはいますが)

1日に1回、磨き残しがないように歯磨きが出来れば、歯周病にはなりません。

ただ、実際には磨き残しがないようにが、とてもハードルの高いことなのだと思います。1日に何回歯磨きをしても、磨けていないところがあれば、必ず歯周病になります。

人それぞれ、歯磨きをするにもクセがあります。自分の苦手な場所を把握して気を付けていくことが大切です。(具体的な歯磨きの方法などは別の機会にしたいと思います。)

では、歯ブラシで磨き残しがないように磨けていればよいかというと、そうではありません。

隣接面のプラークコントロールがとても重要です。

奥歯の嚙み合わせの面や歯の外側、内側は歯ブラシで磨けますが、歯と歯の間の面つまり隣接面は歯ブラシでは磨けません。

ここで、出番がくるのが歯間ブラシとデンタルフロスです。

歯間ブラシやフロスは歯にはさまった食べ物をとるためのものではありません。(もちろん、そのために使うことはあります。)

隣接面のプラークを落とすために使う、補助的な歯ブラシと思っていただけると良いです。

この補助的な歯ブラシを使って隣接面のプラークコントロールをするだけで、劇的に歯肉の炎症が改善する方が多いです。

歯間ブラシ、デンタルフロスを使う習慣があるかないかが歯を失うか失わないかの大きな分かれ目になるといっても過言ではありません。

患者さんに使用を進めるのですが、躊躇されるケースがあります。理由はだいたい次の3つです。

①痛い、血がでる

②歯と歯の隙間が大きくなりそう

③やりにくい

①ですが

痛かったり、血が出たりするのは歯肉に炎症があるからです。炎症があるところに何かが触れれば痛いのは当然です。「2017-2-2 お口の健康がなぜ健康寿命に影響するか?part2」で書いたように、歯肉にキズがあるから出血するのです。痛く出血するところほど使う必要性が高いと思ってください。

②についてですが

歯肉が下がり、歯と歯の隙間が大きくなる原因は歯周病が進行して顎の骨が溶けることによります。隙間が大きくならないためにも、使う必要があります。(炎症があると歯肉は腫れています。歯間ブラシなどを使うことにより、炎症がなくなると腫れがひいて隙間が大きくなります。ただ、使い続けてもそれ以上は大きくなりません。)

問題は③です

確かに慣れないと難しいのは間違いありません。必要性を十分理解していただき繰り返し練習していっていただきたいと思います。以下のビデオを参考にしてください。

歯間ブラシの使い方

デンタルフロスの使い方

(治療などで来院した折に、お申し出頂ければご指導いたします。)

では、歯間ブラシとデンタルフロスのどちらを使えばよいのでしょうか?

年齢の若い人では歯間ブラシはほとんど入りませんので、デンタルフロスを使ってください。

年齢とともに歯周病がある程度進行してくると歯間ブラシが入るようになります。それでも、デンタルフロスを使っていただいて構いません。ただ、歯間ブラシが入るところは歯間ブラシを使ったほうが簡単にプラークコントロールできると思います。

ブリッジなど歯と歯がつながっているところはフロスが入りませんので、歯間ブラシを使ってください。

面倒ですが、使い分けが必要な場合が多いです。

歯肉縁上のプラークコントロールでの最重要ポイントは歯間ブラシ、デンタルフロスを使うことです。

歯周病予防の歯磨剤、洗口剤、デンタルリンスなどが全く不要とまでは申しませんが、あまり重要なポイントではありません。(歯肉縁下のプラークコントロールにおいても同じです。)

歯肉縁下のプラークコントロールについてはまた次回。