9月7日(土)NHK EテレのTVシンポジウムで

「口の健康が長寿をささえる~“オーラルフレイル”最新研究~」が放送されました。

オーラルフレイルとは

オーラルフレイルという言葉自体を聞いたことがない方も多いと思います。

まずフレイルとは、「加齢に伴う予備能力低下のため、ストレスに対する回復力が低下した状態」と定義されています。つまりとても虚弱で、わずかなストレス(転倒、軽い病気など)で要介護状態になりかねない状態とイメージしてもらえるとよいでしょう。

現時点では世界的に統一された言葉ではないようですが、健康な状態と要介護状態の間の段階と考えられます。

オーラルフレイルはお口の機能が弱った状態を指し、全身的なフレイルと関連があり、全身的フレイのリスク因子とされています。場合によっては全身的なフレイルに先立って、オーラルフレイルが見られることがあるようです。

オーラルフレイルの具体的な症状は

・滑舌の低下

・わずかなむせや食べこぼし

・噛めない食品の増加

などがあります。

口の衰え“オーラルフレイル”が、老化がはじまる兆候であることが、最新研究から明らかになった。口の健康を保ち、健康寿命を延ばしていくにはどうすればいいのか、考える。

(NHKホームページより)

ここでポイントになるのは

現在はほぼ健常な状態と思っていても、オーラルフレイルの症状が見られてくると、老化のはじまりや要介護状態へ近づいてきたことに気づけるということです。

この段階で十分な対応がとれれば、要介護状態へ突き進む道に入り込まずに済むのです。

オーラルフレイルの兆候があったら

オーラルフレイルの兆候からお口の機能が健康な状態がどのような状態か確認してみます。

①滑舌の低下がない状態

誰とでもおっくうがらずに話ができる。

②わずかなむせや食べこぼしがない状態

誰とでも一緒に食事ができるだけ。

(ただ、たまにむせることは誰でもあることです。)

③噛めない食品がない状態

何でもよく噛んで食べられる。

①~③のすべてが満たされている人が、普通の健康な人です。

このうち③が満たせない場合、噛めない食品が増えてきた時は、歯科治療を積極的に受けるべきです。原因がむし歯や歯周病、義歯の不具合など、歯科治療でほとんどは解決できます。

問題は①と②に何らかの異変を感じた時です。

もちろん義歯の不具合などが原因であれば、適切な治療で改善するはずです。しかし①と②の多くは、舌や唇の動きが悪くなる事、だ液の出が悪くなるなどが原因になります。

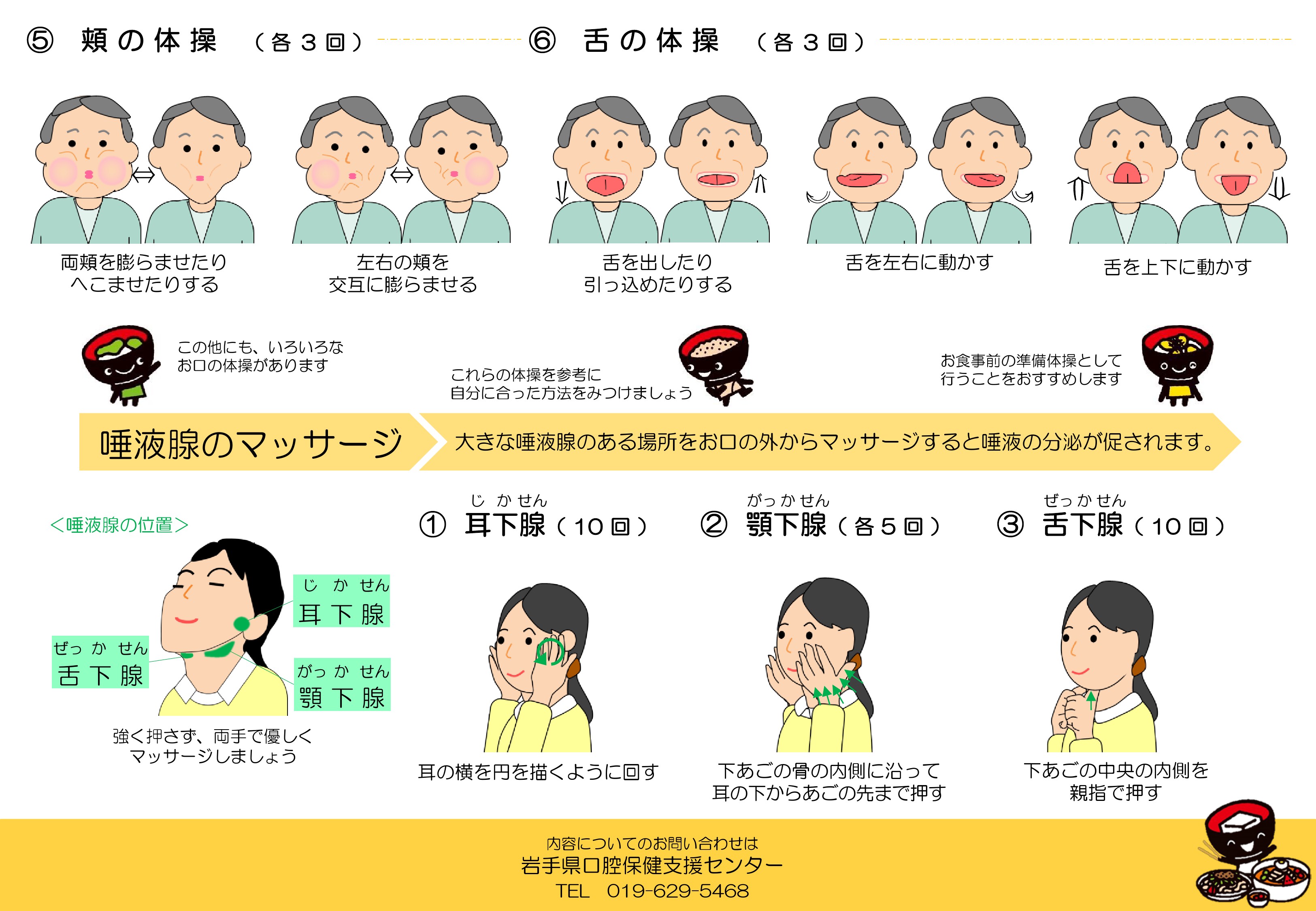

番組では舌を歯ブラシなどで刺激をし、だ液の出をよくしたりする方法が紹介されていました。他にも口や舌の体操も勧められていますし、口や舌のトレーニング器具などもあります。

各自治体のホームページなどを見てみると、「お口の体操」や「健口体操」といった見出しで、オーラルフレイルの予防のための体操が紹介されています。

どの体操も、舌や唇、頬を動かし、だ液の出をよくするようなマッサージがメニューになっています。

他にも、「パ」「タ」「カ」を発音し、活舌をスムーズにするプログラムなどもあります。

もちろんどれも効果的です。

ただこの体操が必要な方がホームページを見て、一人で黙々と取り組むとは思えません。

例えば私が、治療に来た患者さんにこのサイトを紹介しても、コンピューターを使われない方も多くいらっしゃいます。行政などが開く健康講座で「お口の体操」を体験するコーナーもありますが、その場かぎりになることもしばしばです。

もし自分がオーラルフレイルの兆候に気がついたとしても、実践する自信はあまりありません。

ではどうしたらよいのでしょうか?

オーラルフレイル予防の最善の方法?

今回のTVシンポジウムにシンポジストとして出演された、東京大学高齢社会総合研究機構飯島勝矢教授が、オーラルフレイル予防のヒントになる研究を紹介されました。

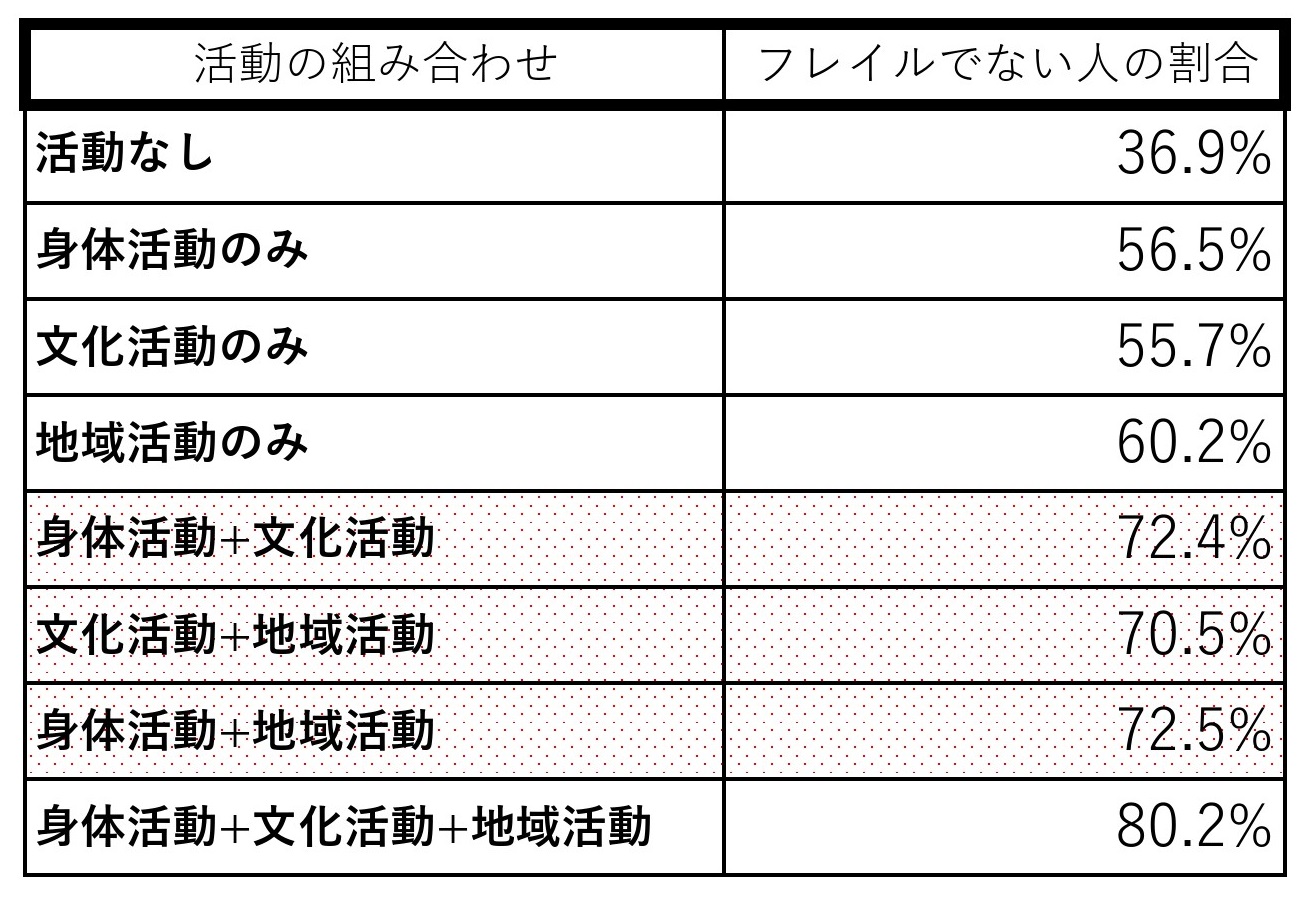

研究内容は自立している高齢者の普段の活動とフレイル(全身的な)の関係を調べたものでした。

(「地域在住高齢者における身体・文化・地域活動の重複実施とフレイルの関係」第66巻日本公衛誌第6号)

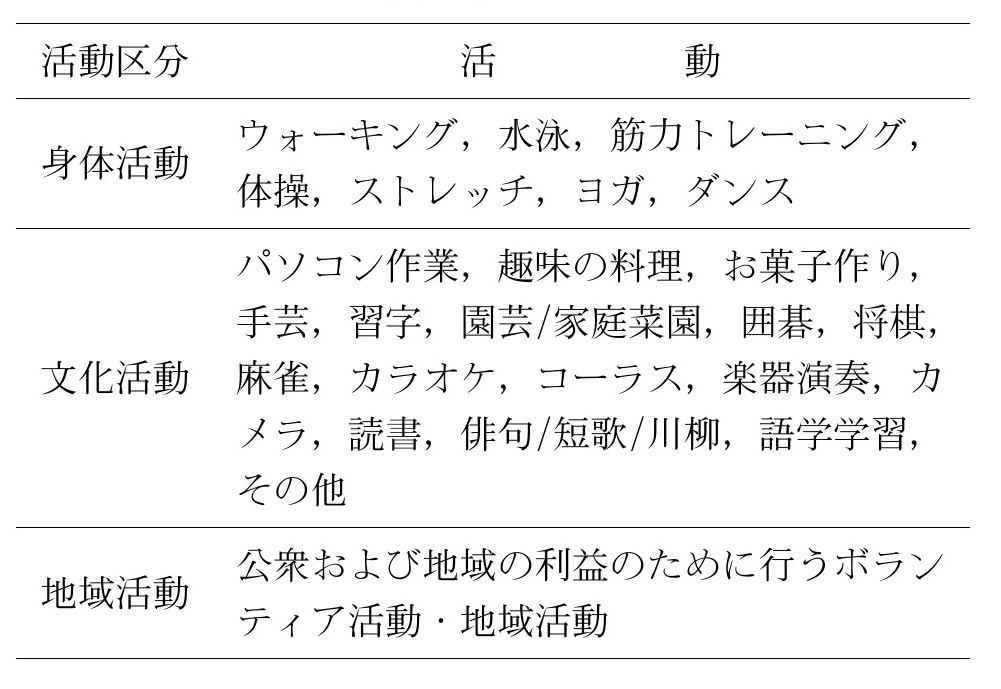

この研究では普段の活動を次の三つに分類しています。

この三つの活動の有無とフレイルかどうかの関係を調べると、とても興味深い結果が出たというのです。

三つの活動すべてが有る高齢者では、フレイルでない人の割合は80.2%でした。一方、すべての活動が無い高齢者のフレイルでない人の割合は36.9%にとどまっていました。

この結果は活動的な高齢者ほどフレイスになりにくいという、当たり前の結果です。

この研究結果のポイントは、それぞれの活動の組み合わせがフレイル予防にどのように関係しているかという点です。

ウォーキングなどの身体活動だけでは、フレイルでない人の割合は56.5%にとどまっていますが、二つの活動が組み合わさると70%以上になっています。

この研究結果をまとめた論文には

運動・身体活動は重要であるけれども、その他の活動をプラスすることで、さらにフレイル予防につながる可能性がある。

運動・身体活動が難しい高齢者でも、文化活動や社会活動などの異なる活動を複数行えば、フレイル予防につながる可能性がある。

と示されています。

(フレイル予防は介護予防にもなります。)

日常生活を見直す

冒頭にも書きましたが、フレイルとオーラルフレイルは密接に関連しています。密接に関連しているというのは、フレイルであればオーラルフレイルでもある、オーラルフレイルがあるとフレイルにいずれはなるということです。

厳密にいうと正しくない部分もあるかもしれませんが、このようなイメージで構わないと思います。

カラオケやコーラスなどで歌うことは、唇や頬、舌のお口まわりの筋肉をまんべんなく使うことになります。声を十分に出すことはのどまわりの筋肉も使います。

オーラルフレイルの具体的な症状としてあげられている、「滑舌の低下」や「わずかなむせや食べこぼし」を予防することが出来そうです。

カラオケなどで歌わなくても、文化活動や地域活動ではさまざまなコミュニケーションをとる場面があります。

おひとり暮らしの高齢者の中には、丸一日ほとんど会話を交わすことがない場合があると聞きます。会話をほとんどしない人は、唇や頬、舌の筋肉あるいはのどまわりの筋肉をほとんど使わないのです。

逆に頻繁に外出をして、多くの人とコミュニケーションをとる人は、これらの筋肉をふだんからよく使っています。

外に出て、関わる人と会話をする。

これだけの行動がオーラルフレイル、フレイル予防につながるのです。

将来の自分にも、ぜひ参考にしたいと考えています。

オーラルフレイル、口腔機能低下症という分野は私たち歯科医師にとっても、比較的新しい分野です。今後、この話題について少しずつブログでも触れていきます。