今回は少し、というよりは、思いっきりマニアックな話です。(そして少し長文です。)

むし歯予防にはフッ素が大事。たぶん多くの方がご存知だと思います。

今回はフッ素のむし歯予防メカニズムについて、説明します。

むし歯予防にフッ素は欠かせない

むし歯予防のために、フッ素入り歯みがき剤の使用は欠かせません。他にもフッ素洗口やフッ素塗布などむし歯予防手段として、多くのフッ素利用法があります。

50年以上前から、適切な濃度のフッ素使用は、安全かつ経済的なむし歯予防の有効手段であると、WHOなどからひろめられてきました。日本でフッ素入り歯みがき剤が一般的になったのは約25年前からです。

2021-6-17 25年間、愛用している歯みがき剤

以外に思われるかもしれませんが、フッ素もある意味、ミネラルの一種です。

なぜかというと、フッ素はさまざまな食品や飲料に微量ながら含まれており、日常的に体の中にとりこまれています。そして血液中やだ液中にもわずかながら、フッ素はふくまれています。

残念ながらとても濃度が低いので、血液中やだ液中のフッ素ではむし歯予防には役立ちません。

そこでむし歯予防のために、フッ素入り歯みがき剤を使用や、フッ素塗布が行われるのです。

フッ素はミネラルの一種と書きましたが、現時点では厚生労働省から提示されている「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」では、ミネラルとはされていません。将来的には日本でも正式にミネラルとなる可能性はあると思っています。

なぜ、フッ素はむし歯を予防するのか?

最初にフッ素にむし歯予防効果を説明します。フッ素入り歯みがき剤やフッ素洗口で使われる、低い濃度のフッ素の予防効果についてです。(フッ素塗布で使用する高濃度のフッ素については、最後の「おまけ」で。)

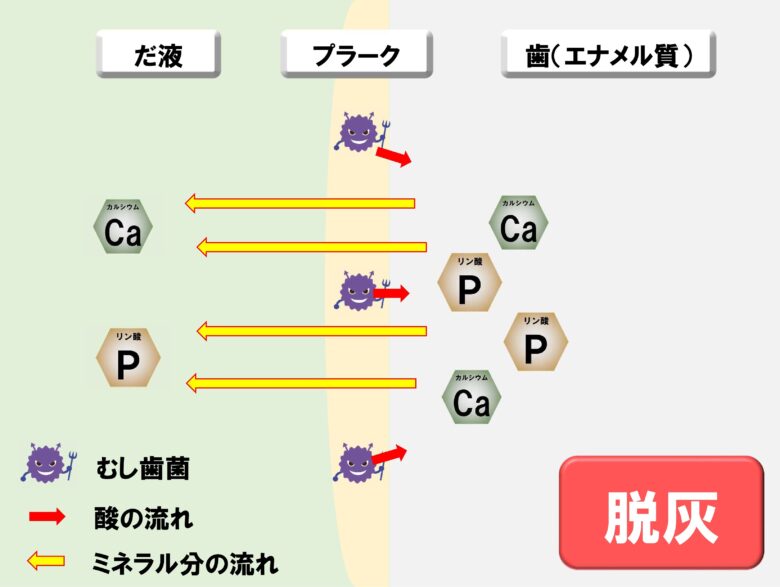

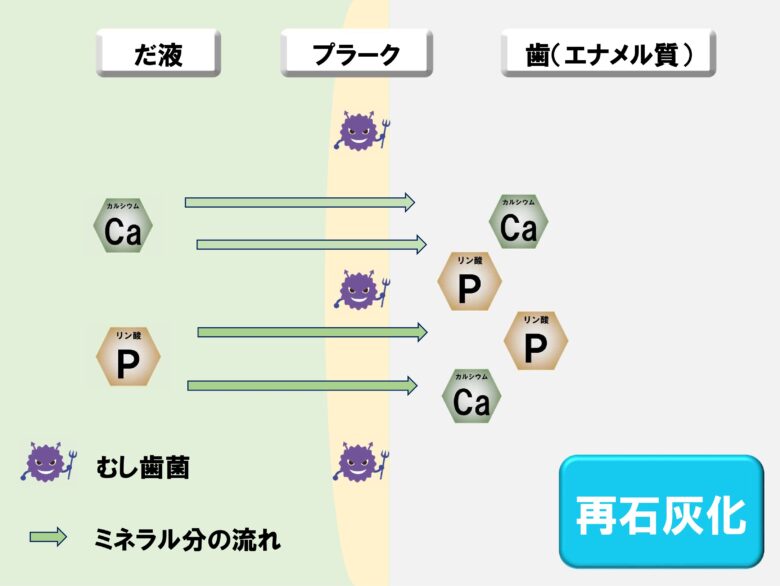

歯の表面はむし歯菌の出す酸により溶ける脱灰と、溶けた部分が修復される再石灰化が、日々くり返されています。

再石灰化より脱灰に傾くことにより、むし歯ができます。

かねてよりフッ素のむし歯予防効果として挙げられているのは、以下の三点です。

- 歯面の耐酸性の向上(脱灰しにくくする)

- 再石灰化の促進

- 細菌の酸産生の抑制(むし歯菌の働きを弱める)

この中で主な効果は、2.再石灰化の促進とされています。

最初に1.歯面の耐酸性の向上についてです。

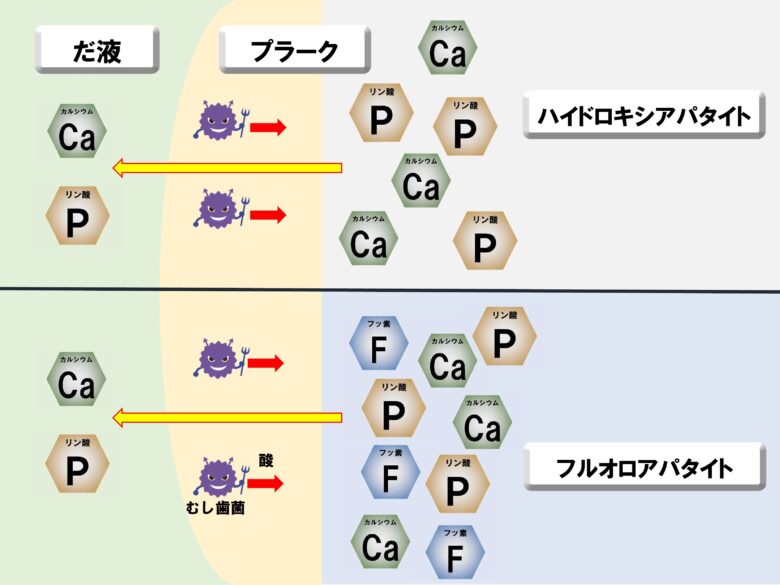

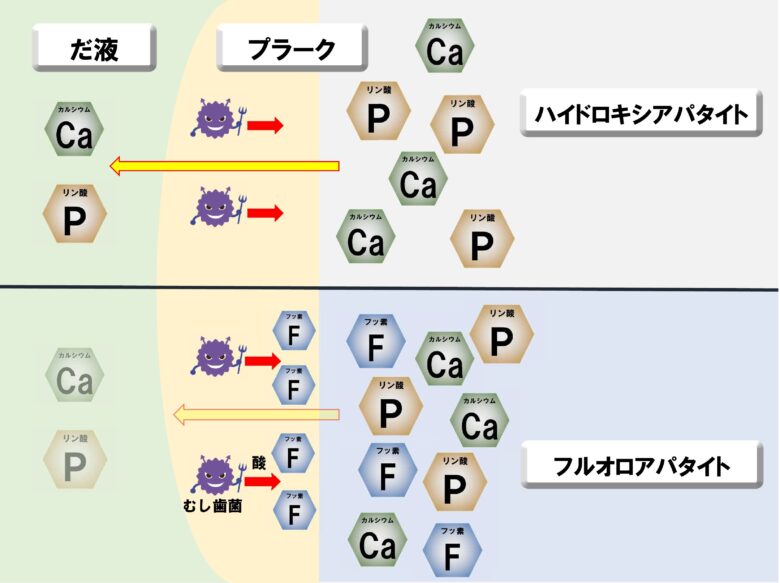

歯の表面(エナメル質)はおもにハイドロキシアパタイト(HAP)といわれる結晶からできています。

化学式では Ca10(PO4)6(OH)2 となります。つまりカルシウム(Ca)とリン酸(PO4)からなる結晶です。

脱灰と再石灰化では、カルシウムイオンとリン酸イオンが溶け出したり、また結晶を作ったりを繰り返しています。

歯みがき剤などでフッ素を使用していると、再石灰化の時にフッ素(F)がとりこまれます。すると結晶の一部、特に表面はハイドロキシアパタイトではなく、フルオロアパタイト(FAP)という結晶に置換わります。

化学式では Ca10(PO4)6(F)2 となります。

歯の表面の結晶構造が,フルオロアパタイトに置換わることにより、脱灰しにくいと言われていました。

しかしフルオロアパタイトからできているサメの歯の実験から、フルオロアパタイトもハイドロキシアパタイトと同じように脱灰することがわかりました。

ではまったく脱灰を防ぐ働きがないかというと、そういう訳でもありません。

フルオロアパタイトからはカルシウムイオンとリン酸イオンだけではなく、フッ素イオンも脱灰により溶け出します。

溶け出したフッ素イオンはマイナスイオンです。歯の表面のプラスイオンであるカルシウムイオンに電気的に引きつけられるのです。

すると歯の表面が、フッ素イオンでコーティングされたような状態になります。このような状態になることによって、さらなる脱灰を防いでくれます。

フルオロアパタイトは脱灰しにくい訳ではないが、フッ素が溶けだすことによって脱灰を防ぐのです。

次に3.細菌の酸産生の抑制について説明します。

フッ素にはむし歯菌の酸を作る能力と歯面に付着する能力を弱める働きがあることが知られています。しかしこの働きを発揮するには100~600ppm程度の濃度が必要です。

歯みがき剤のフッ素濃度は1,000~1,500ppmですが、口をゆすぎ、だ液で流されること考えると、適切な濃度が維持されるのはごく短時間にすぎません。

よってフッ素による、細菌の酸産生の抑制効果は大きなものではないと考えられています。

そこで一番クローズアップされているのが、2.再石灰化の促進です。お口の中のフッ素濃度が0.05ppm以上であれば、再石灰化促進作用が発揮できます。

フッ素入り歯みがき剤を使って歯みがき後、適切な洗口(少量洗口)を行えば、歯みがき後も再石灰化促進が期待できる濃度を維持できます。

日中であれば、2時間程度(飲食をしない場合)。寝る直前に歯みがきをすれば、寝ている間はフッ素濃度の維持が可能です。(寝ている間はだ液がでないため)

なぜ、フッ素が再石灰化を促進するか?

やっとここからが、本題です。「なぜ、フッ素が再石灰化を促進するか?」という、今回のブログタイトルにもなっている、問いです。

なぜでしょう?

実はこの問いは、数年前に小学生から出された質問です。(歯科講和後に提出されるワークシートに書かれていました。)

その時私は、すぐに答えを出せませんでした。結局は大学の教授に助言を求めたうえで、回答いたしました。今回いま一度調べてみましたが、この問いの直接的な回答になる記載はとても少ないのが現状でした。私なりに二つにまとめてみました。

フッ素が再石灰化を促進する理由Ⅰ(リン酸カルシウムの反応性が高まる)

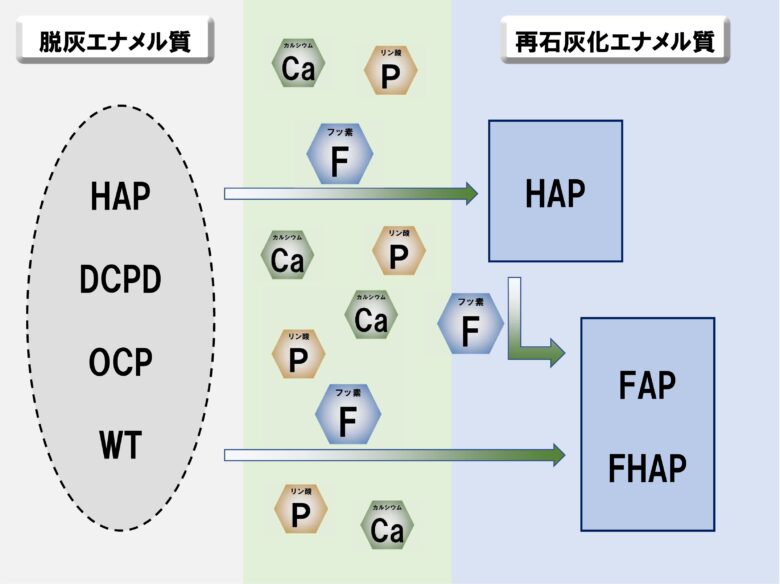

歯の表面(エナメル質)は、リン酸とカルシウムからなる、ハイドロキシアパタイト(HAP)といわれる結晶から主にできています。脱灰されたエナメル質にはハイドロキシアパタイト以外にも、さまざまなリン酸とカルシウムからなる構造ができます。

- ブルーシャイト DCPD : CaHPO4・2H2O

- リン酸オクタカルシウム OCP : Ca8(HPO4)2(PO4)4・5H2O

- ウィットロッカ WH : Ca10(HPO4)(PO4)6

フッ素が存在すると、脱灰エナメル質中のブルーシャイトなどのリン酸カルシウムの反応性が高まり、ハイドロキシアパタイト(HAP) に転化し、さらにフッ化ハイドロキシアパタイト(FHAP)やフルオロアパタイト(FAP)に変化していきます。

この FHAPや FAP は、HAP やその他のリン酸カルシウムと比較して溶解度積が小さいので、カルシウムイオンとリン酸イオンの濃度が比較的低い条件下でも結晶化しやすくなります。つまり再石灰化しやすくなるのです。

溶解度積といわれても、???です。詳しく知りたい方はリンクをクリックしてください。

メカニズムとしては単純ではなく、複雑です。脱灰されたエナメル質は、フッ素によって反応しやすくなる。でもそれはなぜ?と、突っ込みたくなりますが・・・

フッ素が再石灰化を促進する理由Ⅱ(共通イオン効果?)

もう一つの理由は共通イオン効果です。

これは高校の理論化学で学習することのようです。私は高校時代に習ったのかどうか、記憶がありません。

数年前の小学生からの質問には、この理由をあげて回答しました。

共通イオン効果とは、塩とイオンの共通イオンを添加すると、新しい化学平衡関係が成立するまで塩の沈着方向に反応が進むというものです。今回の話にあてはめれば、再石灰化方向に反応が進むということになります。

フルオロアパタイト(FHAP)が塩の場合は、フッ素が存在すると、脱灰したフルオルアパタイトが再石灰化することになります。

しかしカルシウムイオンとリン酸イオンの再石灰化促進の理由になるかというと、今一つピンときません。今回書籍やweb上で調べた中には、再石灰化促進の理由に共通イオン効果をあげている記載は見つけられませんでした。

ただフルオロアパタイトに関しては、共通イオン効果は十分に理由になると考え、理由Ⅱとしました。

フッ素を日常的に使用することが大切

エナメル質の成熟という言葉があります。

エナメル質は脱灰と再石灰化を繰り返しながら、結晶が大きくなるので脱灰されにくくなる。またエナメル質結晶に一部含まれていたマグネシウムや炭酸などの脱灰されやすい要素が、脱灰再石灰化をへて、カルシウムとリン酸に置換わります。

はえたての歯よりも、はえてから時間が経過した歯の方が脱灰されにくくなります。これをエナメル質の成熟と。

成熟の過程である、日々リピートとされる脱灰と再石灰化の両方に、フッ素はさまざまなメカニズムで深くかかわり、むし歯予防に貢献します。理由Ⅰ、Ⅱとあげましたが、明確な回答といえる自信はありません。

もしかしたら「再石灰化を促進する」という文言自体が、適切ではないのかもしれない気もしてきました。だから明確な回答が少ないのかもしれません。

元素を解説する文章には「フッ素原子はすべての原子のなかで、最も電気陰性度が高い。」という記述もありました。プラスイオンのカルシウムイオンと結びつきやすいのも一因ではないかとも考えます。

大人になるにつれて、むし歯になりにくくなるのは事実です。

ただ飲食をするかぎり脱灰は、必ず起こります。

フルオロアパタイトも一度脱灰して、お口の中にフッ素が十分になければフルオロアパタイトにはなりません。

フッ素は日常的に使用するものです。

1日に複数回、生涯に渡り、フッ素を継続的に使用することが大切です。

おまけ

本文では低い濃度のフッ素のむし歯予防メカニズムを説明しました。フッ素塗布で高濃度(8,000ppm程度)のフッ素を使用した場合は、むし歯予防のメカニズムが若干異なります。

高濃度のフッ素が歯面に作用した時は、主に歯の結晶中のカルシウムと反応して、表面にフッ化カルシウム(CaF2)が生成されます。

このフッ化カルシウムは脱灰されにくいとも言われていましたが、やはり酸により溶け出します。この溶け出したカルシウムイオンとフッ素イオンが、さらなる脱灰を防ぐと同時に再石灰化を促進します。

高濃度のフッ素を使用しても、最終的にはフッ素入り歯みがき剤を使用した時と同じく、低い濃度のフッ素が効果を発揮します。