以前(2017年)にも取り上げた話題です。

子ども(歯がはえてきた赤ちゃん)の歯みがきを習慣化することは、子育てでクリアすべきハードルの一つです。

「歯みがきをいつはじめるか?」という問いを、「歯みがきはいつからできればよいか?」と「歯みがきにいつから取組みはじめるか?」の二つの問いに分けて、答えていきます。

歯みがきはいつからできればよいか?

「歯みがきはいつからできればよいか?」という、最初の問いです。

なぜ、二つの問いに分けるかですが。

歯みがきをはじめようとしても、最初は子どもが嫌がり、歯みがきができない現実に直面するからです。(歯みがきを嫌がることに対しての対応は、次回のブログの話題とします。)

最初の問いの答えは、「奥歯がはえる、1歳半くらいから」。

歯みがきは、むし歯の予防のために必要です。

1歳半をすぎると、感染の窓といって、むし歯菌(ミュータンス菌)が感染する時期をむかえます。むし歯菌は生後19ヶ月~31ヶ月に、主たる保育者から感染します。実際にはお母さまのことが多いです。

奥歯がはえてくれば、離乳食卒業の時期になり、さまざまな食材を口にするようになります。またミルクの卒業に伴い、甘い飲料を飲む機会が増えてくるかもしれません。つまりむし歯のリスクが高くなります。

奥歯がはえる、1歳半くらいには、すくなくとも夕食後の歯みがきの習慣化が理想です。親子ともに、歯みがきがしっかりできると、むし歯菌の感染リスクを下げることができます。

乳歯はいつ頃、はえるか?

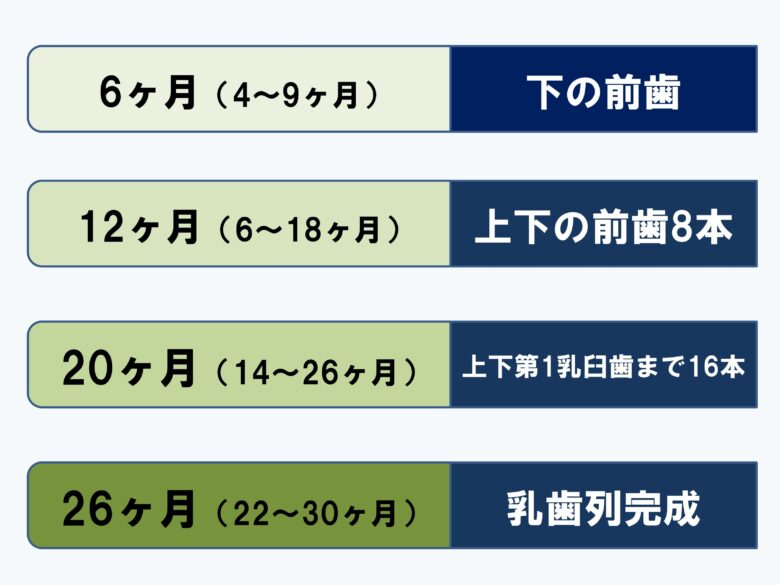

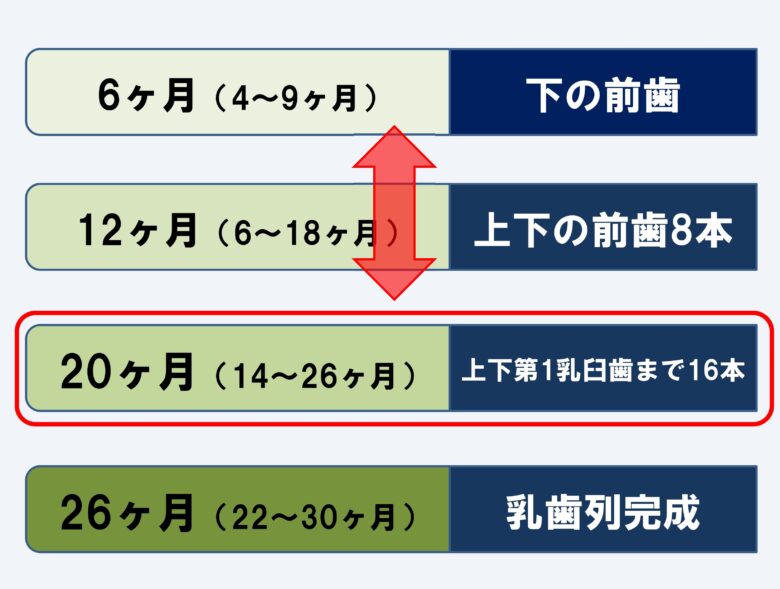

そもそも乳歯(子どもの歯)はいつ頃からはえるのでしょうか?下の表のように、生後6ヶ月すぎると下の前歯がはえてきます。

1歳のお誕生日をむかえることには、上下の前歯が8本くらいはえてきます。

ただ乳歯にかぎらず、永久歯(大人の歯)もですが、歯がはえる時期には個人差が大きいです。とても早い子もいれば、保護者の方が心配されるくらい遅い子もいます。歯がはえる時期は、あくまでも目安にしてください。

20ヶ月くらいには、奥歯(第1乳臼歯)までがはえます。2歳半前後に、20本すべての乳歯がはえそろいます。

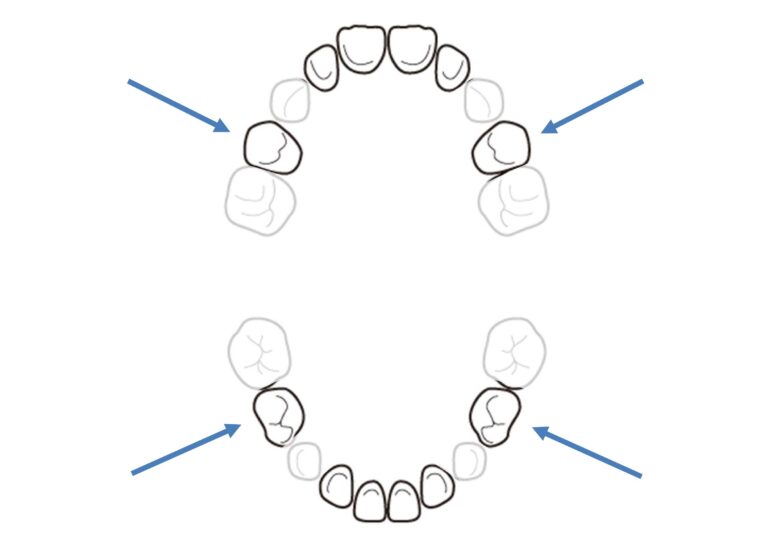

上の図の青矢印が第1乳臼歯です。ここで注意が必要なのは、第1乳臼歯の一つ手前の乳犬歯が後からはえる場合もあります。必ずしも前から順番にはえるとはかぎりません。

乳犬歯がはえていなくても、第1乳臼歯のはえてきた時が、歯みがきができるとよいタイミングです。

歯みがきにいつから取組みはじめるか?

「歯みがきにいつから取組みはじめるか?」という、二つ目の問いです。

食後の歯みがきを習慣化する準備を、スタートする時期です。

とても大切なポイントがあります。それは歯をみがく必要がない、ということです。あくまでも歯ブラシになれることからはじめましょう。

取組み開始時期は、歯がはえはじめた6ヶ月以降で、乳臼歯がはえはじめる前のいつか(下の図の赤矢印)となります。

歯みがきをはじめようとしても、最初は子どもが嫌がり、歯みがきができない場合が大半です。乳臼歯がはえる直前では、遅すぎます。

一般的には「下の前歯がはえたら、歯みがきをはじめましょう。」と紹介されている場合が多いです。もちろん間違いではありません。

ただ私は、下の前歯がはえてすぐに、歯みがきをしなくてもよいと考えます。この時期にむし歯菌が感染することは、通常はありません。口にするのはミルクと離乳食。むし歯リスクが高い食品ではないので、あわてて歯みがきをする必要はないのです。

下の前歯がはえる6ヶ月すぎは、まだまだミルクの回数も多く、さらに離乳食がはじまる時期と重なります。ただでさえ大変な時期に歯みがきをはじめるのは、しんどいのではないでしょうか?

上の前歯がはえてくる頃に、そろそろ歯みがきへの取組みを考えたらどうかと。そして子どもの成長にも注意を向けましょう。十分でないにしろ、意思疎通がある程度できるようになってからの方が、取組みやすいのはいうまでもありません。

上下の前歯が8本程度はえそろう、1歳前後から取組みはじめたらどうでしょうか。

この時期からであれば、最初の問い「歯みがきはいつからできればよいか?」の答えである、1歳半までに約半年、少なくとも2,3ヶ月の猶予があります。

十分に時間をかけて、せかすことなく、取組みはじめる。そうすれば1歳半の奥歯がはえる頃には、歯みがきが習慣化できるようになります。

9ヶ月革命

歯みがきは1歳のお誕生日あたりからと書きました。もっと早くはじめるのはよくないのでしょうか?

歯がはえてくれば、歯みがきは可能です。もちろん1歳前からはじめられるのであれば、それに越したことはありません。

日本小児歯科学会HPでも、「乳歯が生え始めたら歯みがきの習慣づけをはじめましょう。」との回答があります。しかしもう少し遅くした方が、スムーズにいく理由もあります。

子どもの発達を表す言葉で、9ヶ月革命というものをご存知でしょうか。

成長が加速して、親をはじめとして相手とのかかわり方が、劇的に変化する時期があるようです。(私は最近知りました。)

上の写真のように、ハイハイをするのは、およそ生後8~10か月くらいから生後1歳頃まで。この時期に起きるのは、どのような変化かというと。

大人の意図を理解できるようになることです。9~12ヶ月にかけて現れる変化です。

子どもが大人と、同じ物や人への注意を共有できるようになります。専門用語では三項関係といいます。このように同じ物や人への注意を共有できるようになると、親の意図を理解できるようになります。

歯みがきをはじめる時はどうでしょう。

歯みがきという行為や歯ブラシという物への注意を共有できるようになれば、歯みがきを受け入れやすくなるのではないでしょうか。

注意を共有といっても、イメージがつきにくいと思います。

例をあげます。

歯みがき絵本を読み聞かせする。

親子で歯ブラシや歯みがきしている様子を指差し、興味をもつことができる。

(この一連の行為で、注意を共有できます。)

(すると)

親が歯みがきという行為を、勧めている意図を理解する。

9ヶ月革命によって、このようなことが可能になるのです。

上下の前歯が8本程度はえそろう、1歳前後から歯みがきに、取組みはじめましょう。

大事なポイント。

最初は歯をみがかなくてもよい!

参考にした書籍は以下です。