以前のブログでオーラルフレイルや口腔機能低下症について説明をいたしました。今回はフレイルやオーラルフレイルといった、体やお口の健康のわずかな衰えに早めに気づくことがなぜ非常に重要なのか考えていきます。

日本は超高齢化社会

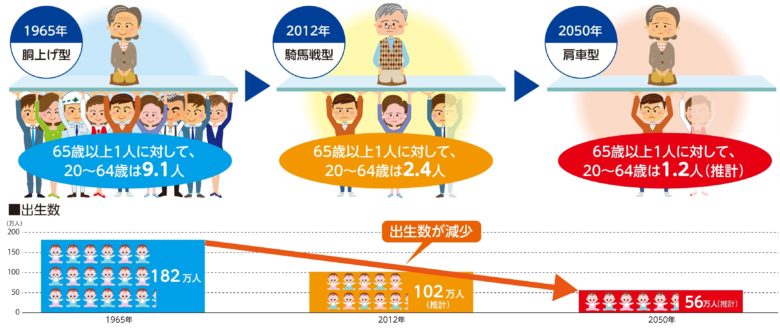

日本が世界でも類を見ない超高齢化社会(かつ人口減少社会)へと突き進んでいるのは皆様もご存知の通りです。上の図は「社会保障と税の一体改革」を説明するパンフレットにのっていたものです。

私が小学校に入学した頃の1965年では、65歳以上の高齢者1人に対して、約10名の成人(65歳未満の)で支える構図がありました。これを「胴上げ型」というそうです。

ちなみに支えるというのは、経済的な面と加齢により衰える健康面の両方を支えることだと私は解釈しております。

2010年をすぎると、日本の人口は増加から減少へとシフトしていきました。2012年には1人の高齢者に対して、2~3人の成人で支える構図へと変化してきました。この状態は「騎馬戦型」です。

さらに2050年には、ほぼ1人で高齢者1人を支えていかなければならないと予想されています。これが「肩車型」です。

現在の「騎馬戦型」でもかなり厳しいと思いますが、「肩車型」など不可能ではないかと思ってしまいます。

当然ですが日本政府も不可能だと考えているので、「社会保障と税の一体改革」なるものを提示しているわけです。

医療制度改革や年金制度の見直し、消費税率の引き上げの時などにも繰り返し喧伝されているので、耳にタコが出来ているとは思います。

今回のブログでは別の視点から、いずれ訪れるであろう「肩車型」への対処法を探っていきます。

超高齢化社会への対応

平成24年に厚生労働省から出された健康日本21(第2次)の推進に関する参考資料には、「人口減少社会における健康増進対策の意義」として次のような一文がありました。

高齢化の進展により医療や介護に係る負担が一層増すと予想されている一方で、これまでのような高い経済成長が望めない可能性がある。

こうした状況下で活力ある社会を実現するためには、生活習慣病を予防し、また、社会生活を営むために必要な機能を維持・向上すること等によって、国民の健康づくりを推進することが重要となる。

こうした取組によって健やかな高齢者が増えることは、地域の活性化に資するのみならず、社会活動の貴重な担い手が増加することにもつながる。

ひいては、日本が世界に向けて「元気な高齢者が人口減少社会を支える」という超高齢社会への一つの解を示すことができると考えられる。

ここでキーワードとなるのが、「元気な高齢者」です。

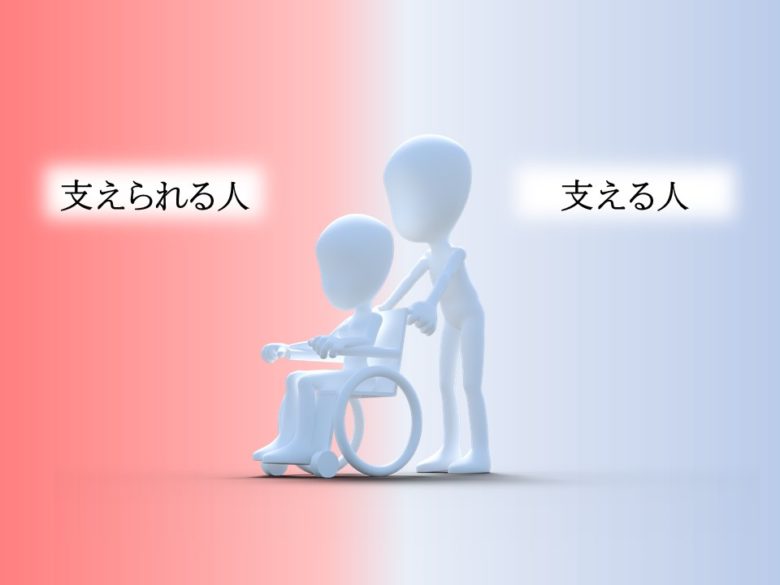

「胴上げ型」から「肩車型」への構図は、65歳以上を「支えられる人」で65歳未満の成人が「支える人」であるという前提です。

実際はどうでしょうか?

「胴上げ型」であった1960年代の平均寿命は、男性が約65歳で女性が約70歳でした。この時代であれば、65歳以上が「支えられる人」であることに異論はありません。ところが現在では1960年代に比べて、男女とも15年以上も平均寿命が延びています。

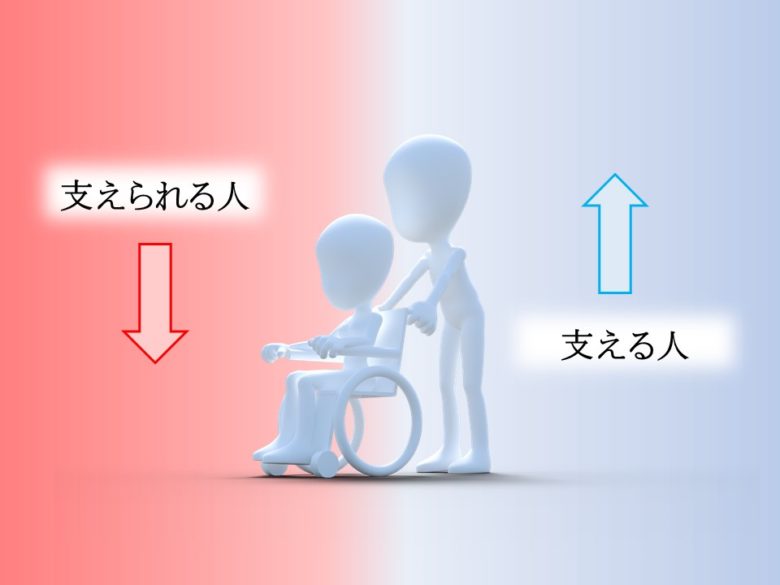

つまり65歳以上がイコール「支えられる人」とは限らないのです。「元気な高齢者」であれば70歳になっても、さらに80歳を超えても経済面と健康面の両面で「支える人」となることが可能であり、実際にそのようは方も多数いらっしゃいます。

高齢者となっても自立し続けることが出来れば、支えられる側ではなく支える側に回ることができるのです。

これが「元気な高齢者が人口減少社会を支える」という超高齢社会への一つの解

になると思います。

元気な高齢者になるには

しかし現実では、だれもが元気な高齢者になるとは限りません。健康寿命を延ばして、いつまでも元気な高齢者でいるには、成人期からのより良い生活習慣を継続することがどうしても必要です。

より良い生活習慣の目指していても、時には十分に実行できない時もあるかもしれません。逆に頑張りすぎてしまうこともあるでしょう。また自分自身の体力などを過信してしまうこともありえます。

そこでオーラルフレイルやフレイルという言葉が重要になってきます。

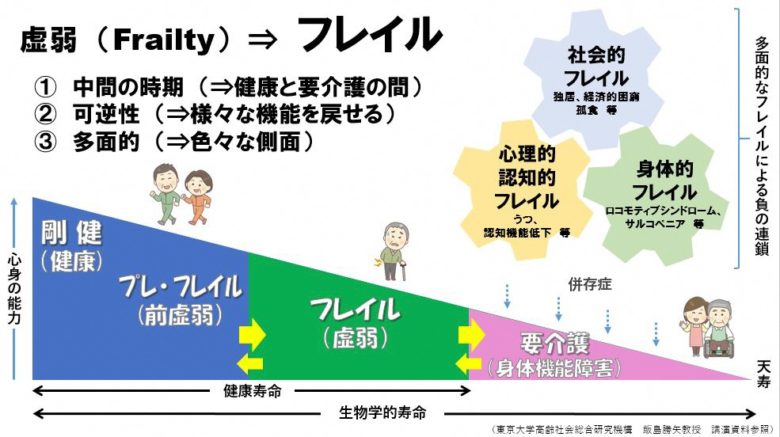

上の図のように

フレイルとは健康と要介護の中間の時期です。

最大のポイントは可逆性。つまり元の健康な状態に戻りやすいことです。(フレイルの時期は健康寿命の時期にはいっています。)

要介護状態にまでなってしまうと、要介護(フレイルも含めて)になる原因が多面的(原因は一つではない)なため、健康な状態に復帰するのは大変困難と言わざるを得ません。

オーラルフレイルはお口の機能が弱った状態を指し、全身的なフレイルと関連があり、全身的フレイルに先立って、オーラルフレイルが見られることもあります。

オーラルフレイルの主な症状

・お口の健康を気にしなくなる

・わずかなむせや食べこぼし

・滑舌の低下

・噛めない食品の増加

このような兆候が将来の要介護状態への入口であることを知っていただくことが大切だと思います。

この兆候をきっかけにして、生活習慣、日々の振舞いを見なおすことにより、今一度健康な状態にカムバックすることが出来るのです。

そして一人でも多くの方に生涯に渡り自立し、可能な限り支える側に立っていただくことが望まれているのです。もちろん私自身も支える側になりたいと考えています。

可能な限り支える人に

最近のベストセラーにシン・ニホンがあります。新聞広告には2020年代表作という見出しもついていました。

AIなどの技術を駆使して、日本にとって価値のある未来を創っていくための戦略、考え方が紹介されています。現在よりも若い世代に投資をする国に日本は生まれ変わるべきであると強く主張されていました。

この本で紹介されている戦略の一つに「生産年齢人口の定義の見直し」がありました。

日本の生産年齢は15歳以上65歳未満と定義されています。人口構成の推移を見比べるには、定義が途中で変わってしまっては具合が悪いので、統計的にはこのままでいいと思います。

しかし先ほども述べたように、平均寿命の延びとともに70,80歳を超えても働かれている方が増えているのが現実です。

- 高齢者の生きがいを生むこと

- 経済的な側面

- 高齢者が培ってきた経験を社会に還元する

著者はこの三つを、定義を見なおす理由としていました。そして生産年齢人口は、20歳以上90歳未満にすべきではないだろうかと提言されていました。

著者はもちろん70歳を過ぎても働くことは、強制されるものではないと考えています。また高齢者はフルタイムで働くのではなく、パートタイムで働くことを念頭においています。

事実上の生産年齢人口のとらえ方を、20歳以上90歳未満とすることには私も賛成です。

「誰かに必要とされることがどれほど生きるエネルギーを与えるかを考えてみることが大切だ。」という一文がありました。その通りだと思います。

「予防を優先するべきである。その結果として寿命が延び、大きなコスト削減にならなくても、QOLが上がり、社会で価値を生み出し続けられる。」

「一人でも多くの方が動けなくなった時以外は、社会の役にたつ。社会保険料を生み出す側に回る。」

まさにこれは

「元気な高齢者が人口減少社会を支える」という超高齢社会への一つの解です。

私たち一人ひとりが将来の老いに対して、備えていくことが大切です。

そしてオーラルフレイル、フレイルという言葉を念頭におき、わずかな衰えに気づき、早めに対処する。

私は65歳を過ぎても、可能な限り支える人でいたいと思います。

以下のブログも参考にしてください。