歯の痛みは、時として耐え難いだけではなく、歯を失うことにもつながります。そして食事の楽しみを奪います。

1本でも歯がある限りは、生涯にわたり歯の病気の予防に取り組まざるを得ません。

本質的な歯の病気の特徴を知れば、予防に取組む姿勢の手助けになるのではないかと、この話題を選びました。

歯の病気の特徴

歯の病気の特徴は

- 誰もがなる病気

- 生活習慣病

- 治らない病気(最も重要)

の三つです。

では歯の病気とは、具体的に何でしょうか?

むし歯と歯周病が二大疾患(疾患とは病気のこと)です。歯の病気の特徴として三つあげましたが、これはむし歯と歯周病を念頭においての特徴とお考えください。

今年5月の日本口腔衛生学会・総会のシンポジウムで、公衆衛生が専門の埼玉県立大学の 植野正之教授が講演されました。

「歯科保健行動を促す戦略を考える」というシンポジウム内での講演でした。この講演で植野教授があげた歯科疾患の特徴が以下の三つです。

- 有病率が高い慢性疾患である

- 生活習慣病である

- 時間の経過とともに蓄積される

これらの特徴に関しては、過去のブログでも話題にしてきましたが、うまく三つにまとめられたなと、感心しました。

今回のブログのアウトラインは、植野教授講演を参考にしました。(パクリかな?講演内容とは異なるので、パクリではないと思います。植野教授の講演は、行動変容を促す戦略についてです。)

歯の病気の特徴1 誰もがなる病気

「有病率が高い」という専門用語を言いかえて、「誰もがなる病気」としました。

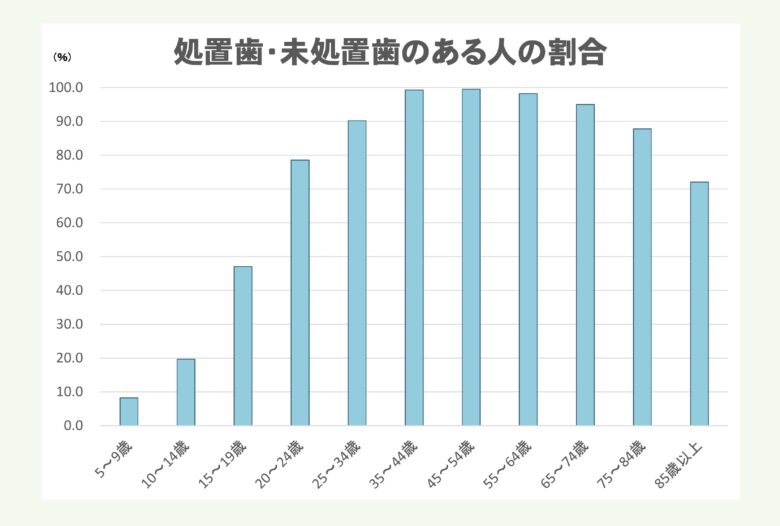

本当にむし歯と歯周病が多くの人に罹る病気であるのかを、歯科疾患実態調査の結果から確認していきます。

むし歯

最新の調査結果は2016年(平成28年)です。

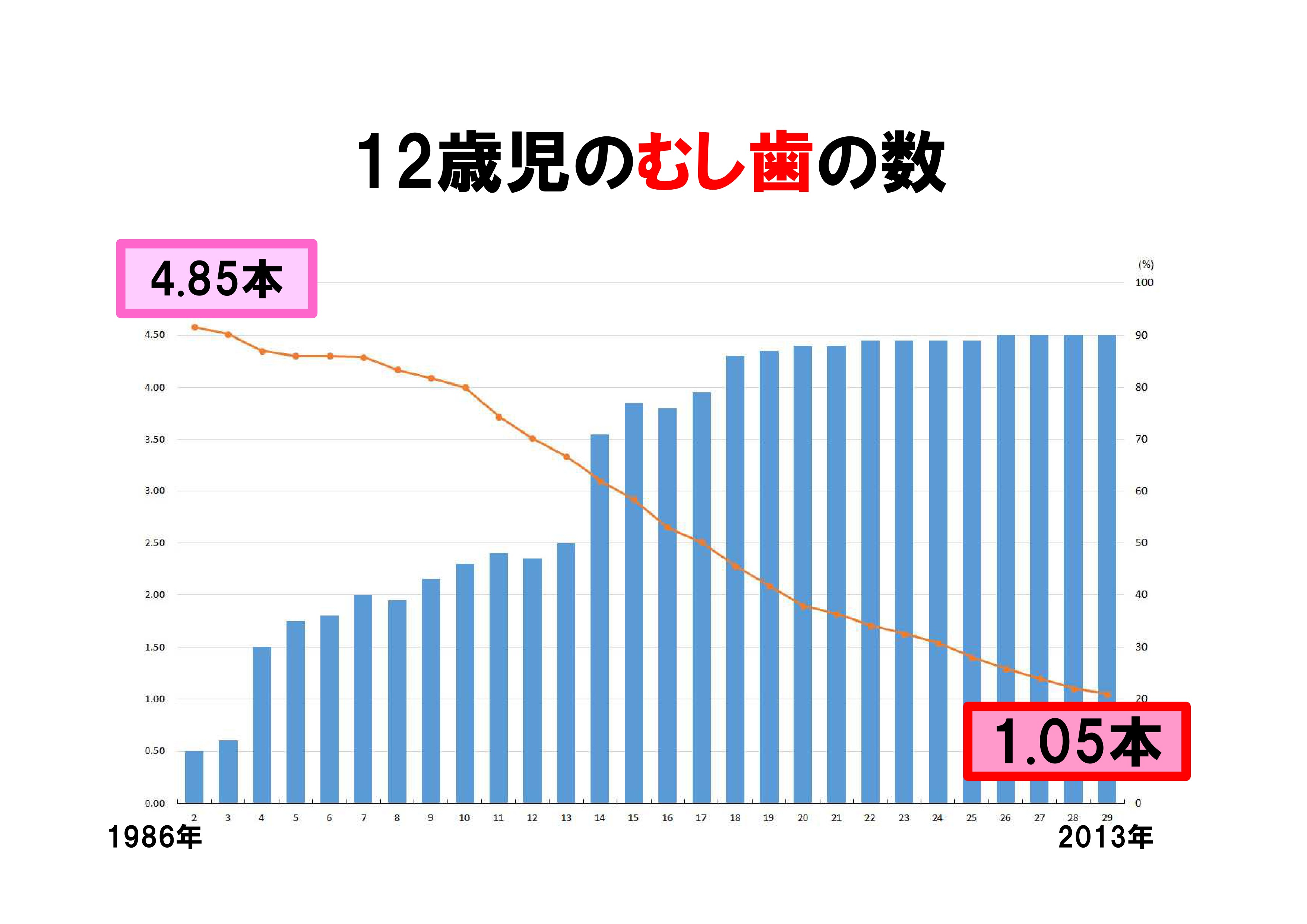

むし歯は減少しています。とくに子供は。

むし歯の多さを、むし歯のある人とむし歯治療済みの歯がある人の合計の割合で見ていきます。

14歳までのむし歯は過去の調査と比べて激減しています。しかし20歳以上では減少傾向が緩やかで、依然として高い割合が続いています。なんと45~54歳では、99.5%です。(高齢者になると割合が減るのは、歯を失っている人が増えるためです。)

この辺りの事情は

2019-12-1 子供のむし歯は少なくなっているが、大人は・・・

をご一読ください。

今後むし歯のある人の割合は減ってくると思います。しかし現状では、むし歯は大半の方が罹る病気といって差支えありません。

歯周病

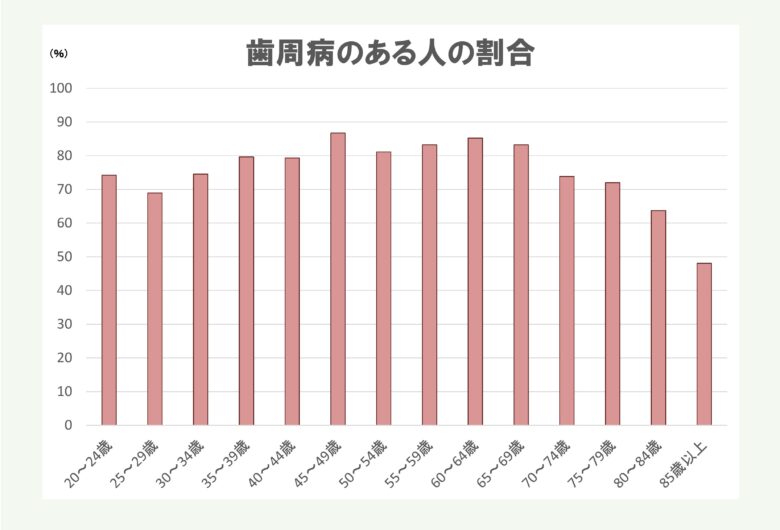

歯周病に関してはひとつ前の、2011年(平成23年)調査からみていきます。(2016年は歯肉の評価方法が変更になり、ややわかりづらくなったため。)

45~49歳の人のうち歯周病のある人*は86.7%となっています。その他の年代でも、大半の方が歯周病であるという結果が出ています。

(*「歯周病のある人」とは「歯肉の所見がある人」の合計です。具体的には「歯肉から出血をする人」「歯石がついている人」「歯周ポケットが4mm以上ある人」の合計です。)

「8割が歯周病」などの見出しの根拠は、歯科疾患実態調査の結果が反映されているはずです。(むし歯と同様に、高齢者になると割合が減るのは、歯を失っている人が増えるためです。)

しかし誰でも、1週間歯みがきをしなければ、歯肉に炎症をおこして出血します。つまり歯がある人すべて、歯周病になる可能性があります。まさに誰もがなる病気です。

歯の病気の特徴2 生活習慣病

むし歯はむし歯菌が原因です。歯周病には複数の歯周病菌が深く関係します。生活習慣病ではなく、細菌感染症ではないかという意見が聞こえてきそうです。

持続的に感染しているので、細菌感染症だというのは間違いありません。

ただむし歯になるかならないか、歯周病になるかならないかは、日々の生活習慣によって決まります。

生活習慣病の側面がある細菌感染症というのが、正確な表現です。

どのような生活習慣が関連するのでしょうか?

むし歯・歯周病

むし歯・歯周病予防には、歯みがき習慣が大きく関係します。

歯みがきの回数や丁寧さ、歯間清掃具使用(歯間ブラシ、デンタルフロス)の有無などに影響を受けます。またお口の中を、自分で観察する習慣も大切です。

むし歯

むし歯予防には間食の回数や時間が、歯みがき習慣以上に影響が大きい。

脱灰する時間が長いと、歯みがきが十分でもむし歯ができます。フッ素入り歯みがき剤の使用も重要です。

歯周病

歯周病の重症化は、喫煙の有無や栄養状態、ストレスなどによって左右されます。

子どもの頃に多くのむし歯を作ってしまったが、その後の食生活の見直しで、数十年にわたり新しいむし歯ができていない人も多くいます。禁煙により、歯周病の重症化がピタリと止まった例もありました。

生活習慣病という表現は、適切と考えています。

歯の病気の特徴3 治らない病気

「時間の経過とともに蓄積される」のは、治らないから蓄積されるのです。

この三つ目の特徴「治らない病気」は、最も伝えたい特徴です。

今回の内容は、この初期のブログでも話題にしました。

むし歯

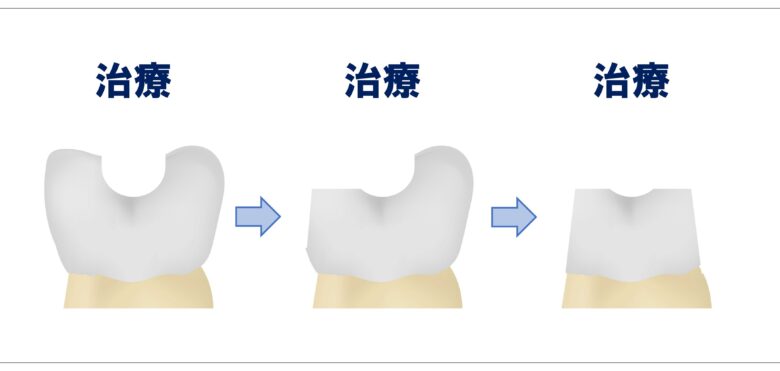

むし歯によるダメージは回復することなく、積み重なっていきます。

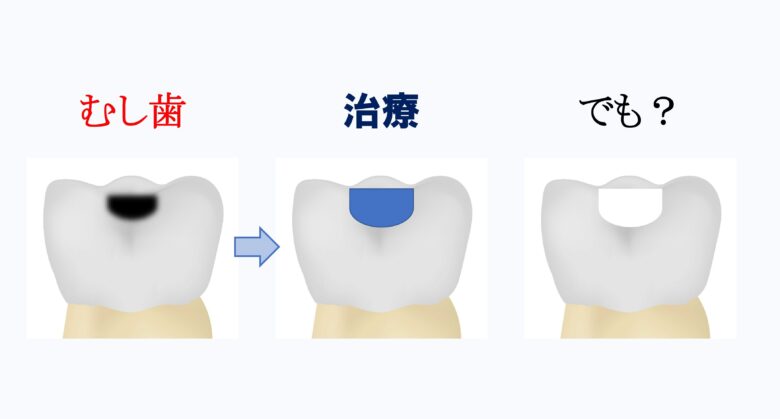

上の図を左から見ていってください。

むし歯になれば、詰め物をして治療します。これで元通りに噛めるようになります。でも・・・

治療をしても、歯が元通りになった訳ではありません。歯の一部が人工の材料に置換わっただけで、歯の一部(エナメル質や象牙質)は欠損したままです。つまり治らない。

治療済みの歯の別の場所がむし歯になることがあります。治療した詰め物が一部取れかかって、詰め物の周りからむし歯になることもあります。(このようなむし歯を二次カリエスという。)

もちろんその都度、治療をすることにより、歯は元の形に戻り、噛めるようになるのは言うまでもありません。

でも治療のたびに、歯は小さくなっていきます。

そして最後は治療ができなくなり、抜歯にいたります。

歯周病

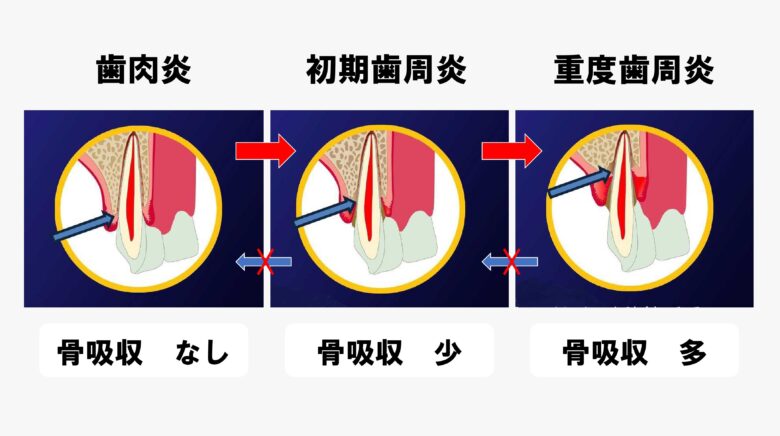

歯周病による骨吸収(顎の骨が溶ける)も蓄積していきます。歯周病は歯肉が炎症をおこすだけではなく、歯を支える周りの骨が少しずつ溶けていく病気です。

歯周病のうち、骨吸収のない段階が歯肉炎です。

歯肉炎が継続し、さらに炎症が悪化すると、わずかですが骨吸収が起こり、歯周炎となります。最初は小さな骨吸収も、長年にわたり蓄積し続けると、大きな骨吸収となります。

上の図の右向き矢印のように進行。逆に左向き矢印のように戻ることはありません。

厳密には骨吸収も、一部は再生して元に戻ります。ただ丈が短くなった骨が、元の高さに戻ることはありません。

最後は歯がぐらつき、痛くて食事ができなくなり、抜歯にいたります。

むし歯も歯周病もダメージを蓄積し続け、最終的には歯を失うことで完結します。

治らない病気だからです。

実はシニア後悔のトップ!

誰もが罹り、治らない病気である以上、予防が重要。(どのような病気でもそうですが)

生活習慣病(の側面がある細菌感染症)であることから、日々の健康習慣が大事になるのはいうまでもありません。

で示したように、定期通院も大切です。

約10年前の「プレジデント」の表紙です。真ん中やや下の「シニア1000人調査」に注目。

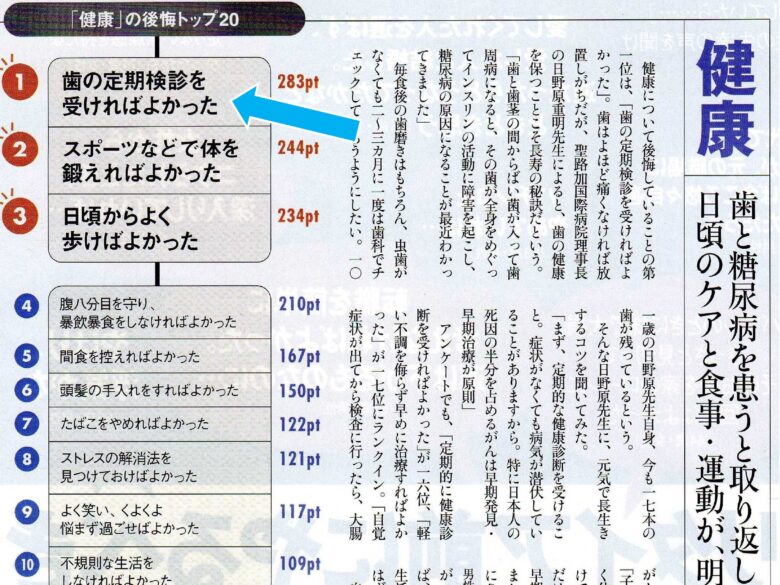

「今、何を後悔していますか ?」と、55歳から74歳の男女1,000人へのアンケート結果です。

「健康」部門の後悔トップ20では、「歯の定期検診を受ければよかった」が堂々の?トップでした。

可能な限り、人生の最後まで美味しい食事を楽しみたいと考えるのは、私だけではないはずです。

なるべく人生の早い時期に、歯の病気は治らない病気であり、ダメージを蓄積し続け後戻りができない病気であると、気づくことが大切です。